一位女孩舉著還沒完工的玉璧,后面的工作人員進行雕刻程序設計與設備維護

沒落的農民產業

一塊灰綠色的石頭被一個20歲左右的小伙子攥在手里打磨。他面前的玉雕機管道口和水槽內堆滿了厚厚的白色石粉。為了保證造型的準確,必須有冰涼的水流不斷沖刷著正在打磨的石像。石像上沾滿了灰白色的泥漿,這看起來和傳說中溫潤的玉石相差甚遠。實際上,在當地生產者的眼里,這種被稱為岫玉的石頭本來也算不上玉石。因為質地太軟,在打磨過程中會產生大量的粉塵。但由于價格便宜,在邳州這種材質的玉石產品幾乎占了整個生產量的3/4。

岫玉屬于軟玉,小件加工時粉塵很大,所以在機器外搭了一層塑料布。

正在打磨的石像是一尊貔貅——一種傳說中可以守住財源的古代瑞獸。如果不是被介紹這就是玉雕車間,初來者可能對這個空間產生各種與玉石毫不相關的猜想。地上堆滿了破舊的藤編籮筐,以及各種生銹的農具,還有切割后剩下的形狀各異的碎石。正在工作的玉雕機也像行將末路的廢器,發出震耳欲聾的嘶吼,渾身披掛著仿佛權宜之計的物品——為防止切割軟玉時大量粉塵飛揚,機器外搭了一層塑料布。機身右側外掛著一塑料壺涼水,通過塑料管道沖洗石像。

彭元連從上世紀70年代就開始進入邳州玉雕廠,算是本地最早從事玉雕業的“元老”之一。他告訴本刊記者:“做玉雕是一個很苦的活。”粉塵對身體有害,南方的冬天冰寒徹骨,打磨的工人要整天赤手接觸涼水。即便有機械的動力,要把一塊頑石切割出模樣,也需要耗費大量的體力。本刊記者看到這位工人手里的貔貅,即便只有一本書大小,完成切割也要兩天的時間。臉上、身上都沾著白色粉末的工人們,穿著長長的圍裙,戴著塑膠的長臂袖套,在昏天黑地的車間里,就著昏黃的燈光,戴著耳機聽著“山寨”手機音樂,度過這個枯燥、冰冷的過程。“這是一個農民產業,邳州從事這個行業的都是農民。只有大量的農民工才能把這個行業延續下去。”彭元連對本刊記者說。

徐州玉文化研究會執行會長李維翰告訴本刊記者,玉器加工分為現代玉器和古代玉器。前者的衡量標準是料好、工好,沒有什么做假的空間。古代玉器能滿足人們愛好古文化的情感,但因為數量有限,真正懂得古代玉器的人鳳毛麟角,因此市場極小。仿古玉器成為彌補這種缺憾的一種旁支產業,但一開始就不登大雅之堂。彭元連記得,邳州最早的仿古玉器是縣城附近的一座山上挖出了漢墓,當地農民從墓中扒拉出一些碎片,拿到玉雕廠請他們幫忙仿制。“我們當時都很看不起這種行為。”彭元連說。

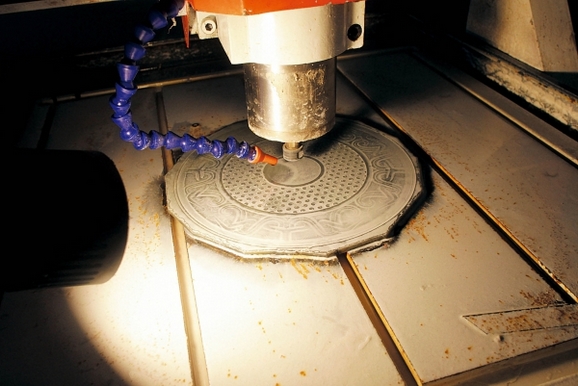

電腦雕刻機在制作玉璧

彭元連自己的玉雕作坊叫慧峰玉雕廠,也是主營仿古玉器。廠里聘請了兩名大學生做電腦的花紋設計,14臺玉雕機,還有兩臺切割機,在當地已經算頗具規模的作坊。通常用兩類機器就可以完成一個玉雕廠的組建:切割機和玉雕機。

前者是一個約兩人高的長臂機械。慧峰玉雕廠的院子里就有一臺,長臂的盡頭是一個巨大的齒輪圓盤,雖然常年放置在露天院子中,已經生滿鐵銹,但對切割并不貴重的岫玉來說,它依然勝任。玉雕機則是房間內幾臺像小型書桌大小的長方形工作臺。假山一樣高大的灰色岫玉被切割后,根據加工產品的不同,它們分別被不同鉆頭的雕刻機打磨。

如果是圭璧這樣的薄片式玉器,鉆頭像縫紉機一樣垂直地把花紋綴到玉片上。如果是立體式的擺件或者人物花鳥,鉆頭則是平行的像牙醫器械一樣的工具。工業化的發展是這個行業在邳州遍地開花的物質保障。彭元連告訴本刊記者,在上世紀90年代初,一臺玉雕機要近4000元一臺,但現在不到2000元就可以買到。另一種更昂貴的機器,曾經要8萬元,但現在價格是原來的1/8。

打磨之后,它們還不是最終的成品。要想沾染上古色古香的氣韻,還需要一個漫長的生產鏈條。先是拋光,然后用化學品做舊,最后為了效果逼真,有的玉器還要涂泥,有時甚至就是漢代墓葬里的泥土……邳州另一位常年從事玉雕行業的商人李元(化名)告訴本刊記者,在仿古玉雕行情最好的時候,邳州的生產鏈曾經延長到了拋光這一環,但現在,大多數玉雕作坊都回到最單純的毛坯制作階段。

彭元連說,這些貔貅將運到安徽蚌埠進行后期的做舊處理。那里是仿古玉器的一個重要基地和流轉地,集聚了更大的市場,邳州只是它下屬的一個生產基地。

正如彭元連所說,仿古玉器是一個農民產業。不管是安徽蚌埠還是邳州,從事這一行業的都是不甘于被微薄的土地收入所束縛的農民。由農而工的夢想,是仿古玉器產業蔓延的背后動力。彭元連告訴本刊記者,從上世紀90年代開始,邳州的玉雕業就開始向外進行人才輸出,連云港和山東徐州下屬的一個區,都有邳州人去辦的玉雕廠。

當時吸引人的招工條件都是轉為城市戶口。彭元連說自己當年也是以農工的身份進入邳州玉雕廠,就是想獲得一個轉為城市居民的身份,但直到最后集體企業在市場經濟的沖擊下垮掉,他仍然沒能完成“農轉非”的跨越。

到如今,當地約有5萬人在從事這個行業,但產業依然是以作坊式分散經營的方式存在。龐大的、并未找到致富之門的農民群體,仍然是這個行業低廉勞動力的充沛來源。在邳州形成了一系列制作仿古玉器的村落,并以鄉土社會的熟人網絡蔓延。彭元連說,自從他開始做玉雕之后,自己的妻子、妹妹,還有兒子,都從事了這一行業,他們整個家族,至少已經衍生出了7家玉雕作坊。

彭元連的工廠在李口村委會旁邊的一條偏僻村道邊。李口村是這里最初自發形成的市場,可以算是與安徽蚌埠大市場對接的本地市場。記者來到市場是星期四的下午,天氣陰沉,鱗次櫛比的玉器店面,約有一半店面大門緊閉,開著門的也人煙蕭條。

雖然產業已有30多年歷史,但依然沒有形成一條明晰的產業鏈條。這里的作坊主們,一邊是制造商,一邊也是業務員。因此玉器街道市場的時間分為兩部分:周一到周三,是店面營業時間,等買主上門;后半周的時間則是到全國各地跑市場。他們大多在各地的古玩市場有一個便宜的攤位,據說行業協會的人估計,邳州約有5000~6000人的銷售隊伍。

對這些人來說,最近的生意可能是一個既微妙又尷尬的時刻。因為天價玉凳事件,名不見經傳的底層制作基地邳州成為仿古玉器的知名產地,但對這個以“跑老件”為銷售目標的人來說,邳州出的玉器被蒙上了贗品的陰影。