導語:出于窮山惡水間,隱于粗糲玉璞中,卻流淌出最寧靜溫潤之美,翡翠,傳入中國不過兩三百年光景,卻輕易就占據了國人心底最柔軟的地方。

翡翠流淌出最寧靜溫潤之美

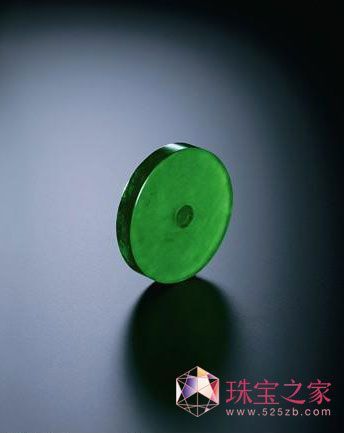

關于翡翠,也許我們應該從一個有趣的故事開始。相傳清朝時,云南一帶的馬幫時常從緬甸帶回一些木材、香料等中原少見的稀罕物件。一次運送途中,趕馬的商人見一匹馬的馬垛搖搖晃晃,極不平穩,便順手撿了路邊的一塊石頭壓在馬垛上。抵達中原后,這塊石頭隨即被棄之路邊。不知過了多久,一位碾玉的師傅路過,隱約閃爍的綠光讓他猜測這塊灰白色的石頭可能內有玄機。果然,待切開之后,灰白色的皮子內竟然現出他從未見過的晶瑩剔透、蒼翠欲滴的好玉來。當時,人們將中原出產的和闐玉稱為“翠玉”,遂稱此玉為“非翠”,意為“并非翠玉”。時光荏苒,“非翠”慢慢地轉化成同音的“翡翠”。的確,“非翠”比任何玉都來的鮮艷,水潤的底子常暈出紅色和綠色的柔潤光澤,怎能不讓人聯想起那喚作“翡翠”、艷麗靈動的彩羽鳥呢?

千金易得,翡翠難求

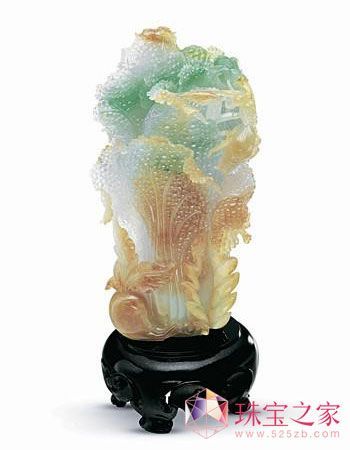

翡翠渾然天成的色澤將象征“發財”的白菜雕件打造得鮮活靈動

中國人常說“黃金易得,翡翠難求”。同樣是大自然的恩物,但無論是從形成環境還是開采過程而言,翡翠的開采比貴金屬、其他寶石,甚至是鉆石都更為難得。鉆石形成于高溫高壓的環境之中,滿足這種條件的地區全世界也不過十余處。然而翡翠需要的卻是高壓低溫的特殊地質條件,全世界就只有緬甸北部一個極小的地區才擁有這種極為難得、甚至是自相矛盾的條件。于是緬甸北部,北緯24~28o,東經96o,這一塊其貌不揚的山地,卻因為斑斕無瑕的翡翠而讓一撥又一撥的挖玉人趨之若鶩。早期要想求得上好的翡翠不亞于一場賭上身家性命的博弈。為了得到石料,挖玉人在腰間系緊繩子,一個猛子扎入冰冷的河水中,憋著氣在水中摸索。一天下來,所得石料也十分有限,還常有人因勞累過度而溺斃河中。而即使能順利得到石料,是否能切割出溫潤美玉仍是未知之數——老行家常說“石內有玉”,因為翡翠石料外層都有一層玉璞,行話叫“皮子”。買石料者隨意出價,等到切開石料,方知內里乾坤。因此,有人一夜暴富,也有人傾家蕩產。