第一珠寶精品導購互動平臺 投稿

玉器中最早出現鹿紋是在商代,以后各代屢有發展變化,各具時代特征,其造型豐富多彩,寓意吉祥,應用廣泛,既是深受國人喜愛的裝飾紋樣,更體現了人們對美好生活的追求和向往。本文簡要介紹了歷代玉器中鹿紋的造型特點及其演變。

從目前考古資料看,史前玉器中動物紋較為少見,僅在紅山文化和良渚文化中發現了一些形制簡單的動物形象,如龜、魚等。直至商代晚期,玉器上的動物造型才逐漸豐富起來,張口露齒的虎,縮頭縮尾的龜,溫靜可愛的鹿,雖然形象拙樸,但線條簡潔生動,反映了當時的琢玉技術已經能夠在堅硬的玉器上雕琢出復雜的動物形象。

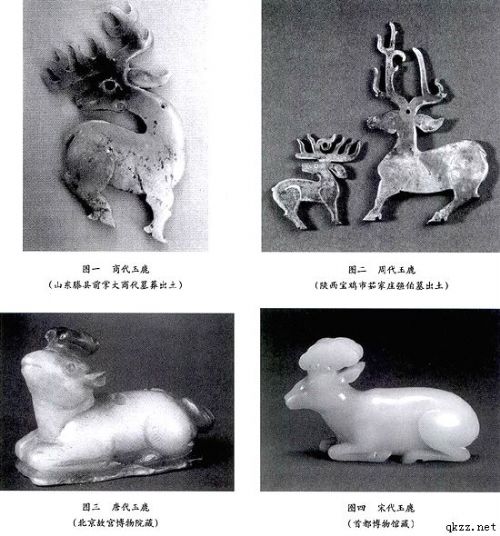

造型模式化是商代玉器上鹿紋的重要特點。這一時期的玉鹿造型簡單,以片狀體居多,圓雕器物少,最大的8厘米左右,一般在3~4厘米,常呈短腿直立回首狀。琢玉工匠刻意突出鹿角、耳以及眼睛,其它部位則一帶而過,僅具其形。如鹿角主要有以下幾種:一種沒有角,一種為三歧形角,另有一種是雙角對分,或對稱或不對稱。眼睛可分為小圓眼、臣字眼、菱形眼、橄欖形眼等,而且大都是由陰線刻畫而成。軀體上多無紋飾,有的只有幾條陰刻線作為分界線,把軀體和四肢分開。穿孔多在頸部、臀部,可供佩戴。1991年山東滕縣前掌大商代墓葬出土的玉鹿,高5.4厘米,寬4.3厘米,厚0.5厘米。兩面平雕,紋飾相同,兩角枝杈突出,作回首狀,翹首圓眼,上下頜、鼻、嘴分明,頸間有渦紋,圓臀小尾,后腿略彎,頸間有一穿孔,兼具寫實、夸張之美(圖一)。