10月18日,震旦博物館歡慶四周年,重磅推出中國古玉形紋設計特展“玉見設計”,展覽分為兩大部分,一是精選不同時期的玉器形紋設計展品,通過“依料施工”、“角度取象”、“樣稿組裝”及“一元多式”四項,嘗試剖析古人的設計理念,讓觀眾掌握古代玉器設計的精華。二是規劃了三大多媒體互動展區,運用光影投射、掃描互動等方式,讓觀眾穿越時空,與玉器靠得更近。本次展覽由吳棠海策劃。

展覽現場

震旦博物館的古器物學研究中心常年以“料、工、形、紋”為核心方法論投入學術研究。料,是器物材質的基本特征;工,是制作器物的工具和基本方法;形,從工具痕跡入手了解器形的成形方法;紋,則是紋飾、符號。其中關于紋飾所涵蓋的信息量非常龐大,但也最具鮮明的時代特征。展覽根據震旦古器物學中心提出了的上述思維工法,依此進行展區規劃,期望呈現出古人在進行器物設計時的思維邏輯。

展覽的四大板塊:

依料施工:省工省料、物盡其用

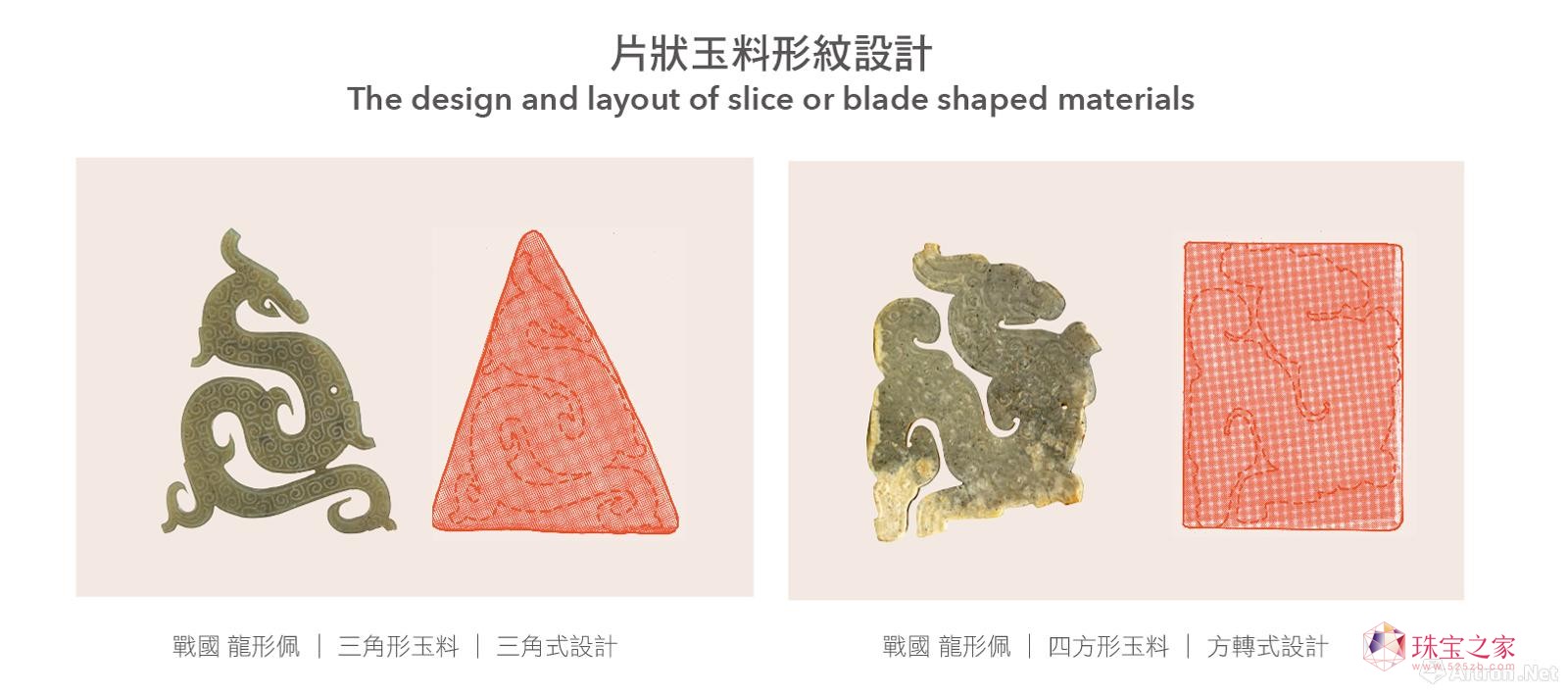

玉是珍貴的美石,硬度偏高,不易雕琢。玉匠為了省工省料,會在制作與其之前先行“相”料,觀察玉料形狀與所需器形是否相符。如何切割才能減少耗材,做成所須的器物?據此,發展出“依料施工”的方法:將各式器物依照形狀大小排出主次之別,以決定用料先后的順序,體現了古人省工省料、物盡其用的智慧。

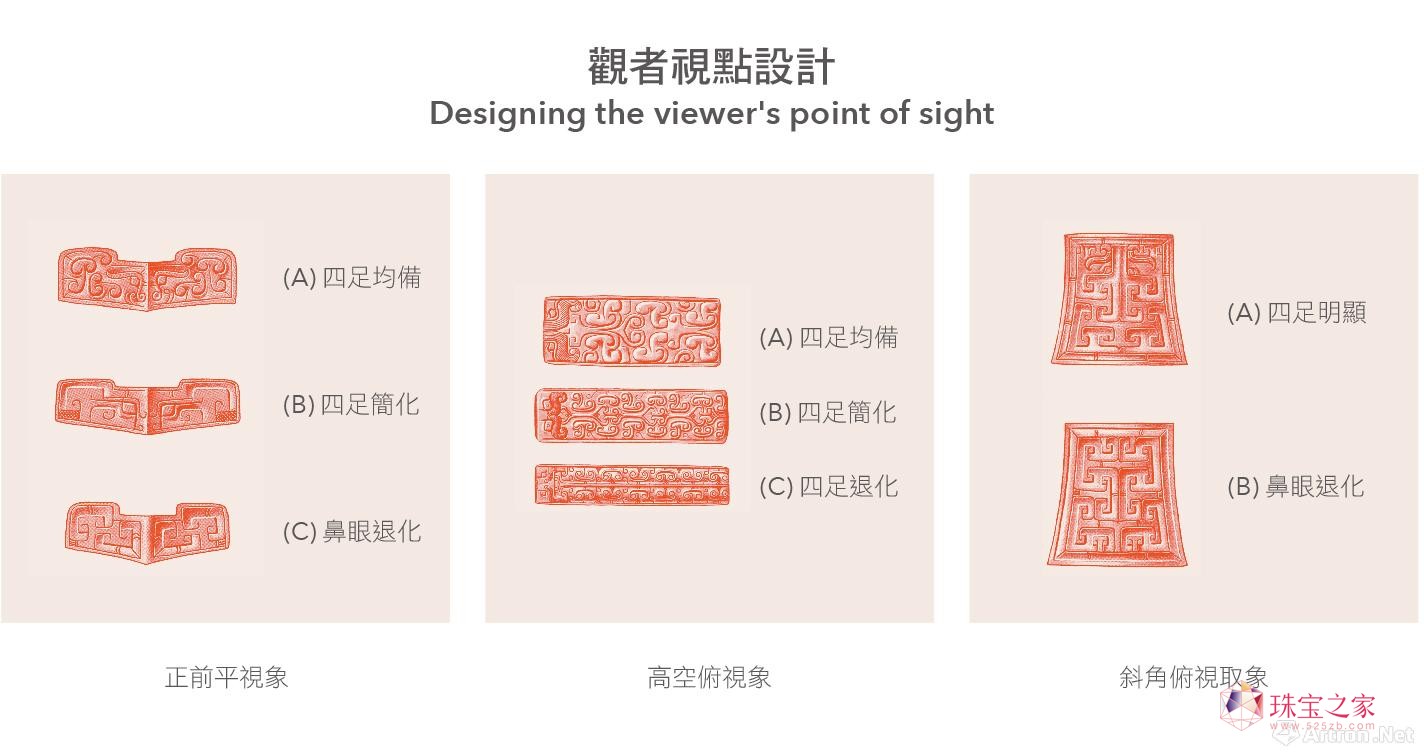

角度取象:視點變化、隨形設計

古代玉器的角度取象,與玉料形狀和審美觀念息息相關。簡單的角度取象采單一視點設計,如正面、側面或俯視像三類;稍有變化者則是雙視點,以左右兩個側面結合為正面,或以正面和側面、側面及俯視來表現動物的姿態與特征;較復雜者,則為三個或三個以上的多種視點,這可使得平面或靜態的動物玉飾產生立體生動的效果。

樣稿組裝:時代紋樣、巧智組合

古玉的動物紋飾具有時代特征,但會隨著器形而改變,顯示當時存在著基本的樣稿,可依形制而作調整。如西周的人紋和龍紋,在玉璜和玉玦上作左右對稱或環狀排列;春秋時期的虺龍紋,有如寄生一般隱身于動物玉飾上,戰國時期的蛇身龍紋以依附、交疊、共身及雙身等形式,構成群體動物紋的組合。

一元多式:題材相同、料形變化

“一元多式”是指同一題材、形式相異,或同一品類、紋飾有別的情況。如西周玉鳥有長方形、三角形及圓形之狀,也有多色玉料的巧雕制作。玉料較厚者可制作高浮雕動物紋,玉料寬薄者制作出廓式的動物紋邊飾。一元多式的變化,突破傳統造型的制約,是古代玉器更具創意。

西周人龍紋玉佩

商晚期玉夔龍

漢代熊紋帶鉤

發布會現場,策展人吳棠海表示,一件器物從材料到成形,到成形之后的流傳過程,蘊含了人為的選料、設計、施工與人際間的流轉等因素,并非單純的風格鑒別可以概括。這樣的器物設計過程,其實與目前當紅的‘設計思考’所討論的概念如出一轍。它是一個以人為本的方法論,從人的需求出發,為各種議題尋求創新解決方案,并創造更多的可能性。

“古代的匠人(設計者)在設計玉器造型及紋飾時,會面臨各種物料、使用需求、美感追求等問題,當然也包括使用者對于物件本身的使用需求。匠人們需要一一面對、解決。從這里出發,便衍生出此次展覽的核心—紋飾設計的四大工法—依料施工、角度取象、樣稿組裝、一元多式,其實就是古代匠人們的‘設計思維’。”吳棠海說。

策展人吳棠海介紹本次展覽

據悉,展覽持續至明年10月18日。