戰國時期的玉鹿可以分為立式、跪式兩種,其中立式較多,造型簡練逼真。與西周的玉鹿相比,有以下特點:1、以單角者多見,出現了分杈大獨角,枝杈后彎到臀部,角枝比西周粗壯。2、足部結構明顯,特別是蹄尖近似牛蹄。3、眼形最具代表性的是一種眼梢向上挑的圓眼,是采用斜挖壓磨的技法雕刻的,這種方法使眼珠凸出,很有神采,為戰國時期獨有的典型特點。4、頸部細長,常用短細的陰線表現細毛,身體較前代稍瘦,顯得瘦長而苗條,軀體上出現了小的圓圈紋,紋飾較前代更加寫意化。戰國晚期出現了新的造型——奔鹿,這是鹿紋演變的一個轉折點。這種經過刻意美化的奔鹿,姿態生動,清新活潑,一改前代呆板的程式化造型,為后來的玉鹿裝飾奠定了基礎。

漢代的玉鹿很少見,大多呈奔跑狀,特別是夸張的四肢和奔跑姿態有很強的藝術感,在畫像磚上經常可以看到這種奔鹿的形象。與前代相比,漢代玉鹿頸部、腿部瘦長,展示給人以善跳、適跑的形態。軀體上大多出現梅花點,還有的軀體上出現刻紋以及簡單的飛翼,紋飾生動自然,饒有生氣。飛翼在周代就有發現,但這種圖案化布局到了漢代才真正出現。

南北朝時期玉器上的鹿紋不多見,主要有兩種,一種作奔跑狀,一種作伏臥狀。鹿的四肢細長,前后直伸拉得很平,短尾、雙角用弧形線刻劃,線條柔中帶剛,用細小的圓圈作身上的斑點,即可密又可疏。身上的飛翼短小,有單線和雙線兩種。紋飾上出現了鳥狀的單勾、雙勾云紋,大多采用淺線刻技法刻在鹿的腳下,以加強奔鹿的速度感。這一時期的鹿角以一線相連,頭頸連接處飾細毛,軀干上圓圈較密,增加了其美感。

到了唐代,玉器的現實主義風格發展到了一個新階段,面向自然,取材生活,開創了玉雕藝術世俗化、玩賞化、多樣化、寫實化的嶄新風貌。《論語》言:“人有命有祿,命者富貴貧賤也,祿者盛衰興替也。”因為“鹿”與“祿”同音,凡是與爵祿有關的圖案,都以鹿為代表,因此這一時期以鹿為題材的掛件很多。

唐代鹿紋的雕刻技法比以前大為豐富,既有深刀挖地的淺浮雕,也有精細的淺刻,極大地加強了鹿紋的藝術表現力。從造型上看,唐代玉鹿的頭頸較長,形態優美,以匍匐狀的較多,奔鹿造型不太多見。角多為單面勾云形和單杈形。眼睛多數用較短的陰線雕刻,分為菱形眼、三角形眼、六條線組成的獸類眼、方形的圓圈眼、圓點眼和滴水眼等。另外出現了一種腫骨鹿的造型。

唐代玉鹿承上啟下,在造型、技法方面有繼承也有創新,所以在玉器史上具有轉折點的重要地位。其主要特點是:1、分杈獨角,角形與龍角相似,為長腳的勾云角。2、眼形有多種。3、鹿的臉部講究寫實,額、鼻、腮部結構分明。4、體態豐滿,四肢細長,且彎度很大。5、紋飾、線條運用粗細結合的辦法,粗線條表示輪廓線,用細密的短線表示體毛,刻法能達其意,運用也頗嫻熟。6、腫骨鹿的角呈花朵形,造型以匍匐狀為多,姿態有回首、前視、縮頸三種,這是唐代玉鹿的特殊風格。北京故宮博物院所藏唐代青玉臥鹿,高2.8厘米,長4.4厘米,寬1.8厘米(圖三)。

宋代玉鹿基本上沿襲了唐代風格,但沒有唐代的豐滿,而是體態苗條,形象古樸有余,矯健不足。有立體圓雕,也有片狀掛飾,特別是帶飾板上的鹿紋在宋代較為盛行。造型以腫骨鹿為多,角大多為扇形,上有陰刻線,尖端見鋒,背部有用短的陰刻線勾勒的體毛紋,其刻紋比唐代稍粗,排列也不整齊。眼形有兩種:菱形眼和小圓圈眼。腿部雖細長,但彎曲度比唐代小。腹部、腿部以簡單的陰刻線劃分,頸部、頭部連接處有陰刻線。有穿孔,孔洞自上而下直穿背部,為圓角長方形,跟唐代相似。北宋青玉臥鹿,高6.5厘米,長10.6厘米,厚2.2厘米,1962年北京師范大學施工時出土,現藏首都博物館(圖四)。

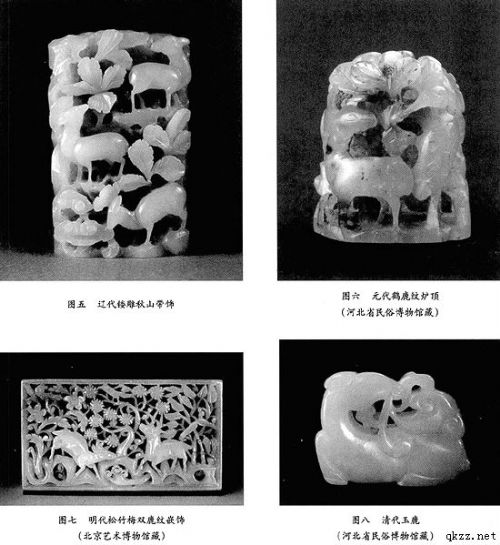

遼金玉鹿雖受宋代文化的影響,但也具有鮮明的時代風格和民族特色。這一時期的雕琢手法和技術出現了一些新的變化,雕琢技術配合深層立體鏤雕,突出了器物的立體感。加之遼金時尚狩獵,有春日捕鵝、秋天獵鹿的習俗,玉器上出現了山林熊鹿的題材,稱“春水”、“秋山”。畫面多為鏤雕在山巖林中的鹿,輔以芝草,分層透雕而成,鹿與樹木相互掩映,具有強烈的現實生活意境和淳樸濃郁的北國情調(圖五)。