龍是中國神話中能興云雨、利萬物的神異動物,是眾鱗蟲之長,它春風時登天,秋風時潛淵,能隱能顯,屬古代四靈(龍、鳳、麒麟、龜)之首。中國目前發現的最早的龍形圖案,當來自于8000年前的興隆洼文化查海遺址(興隆洼文化因內蒙古敖漢旗興隆洼遺址的發掘而得名,敖漢旗緊鄰遼寧省,查海遺址在遼寧阜新縣)。考古學者在那里發現了一條長約19.7米、用紅褐色石塊堆砌、擺放的龍。這說明,早在8000年前中國人就已經有龍崇拜了。而且,是通過玉雕形式表現出來的。

關于龍的古籍記載,則形象多不一,一說細長有4足,馬首蛇尾;一說身披鱗甲,頭有須角,五爪。李時珍《本草綱目》則稱“龍有九似”,為兼備各種動物之所長的異類。在古代,有鱗者謂蛟龍,有翼者稱應龍,有角者名螭龍,無角者名虬;此外,小者名蛟,大者稱龍。在民間神話中,龍是祥瑞的象征。歷代帝王都自命為龍,龍于是成了皇權象征。發展至今,龍已經成為中國人潛意識里存在的,是龍的文化,龍的精神。

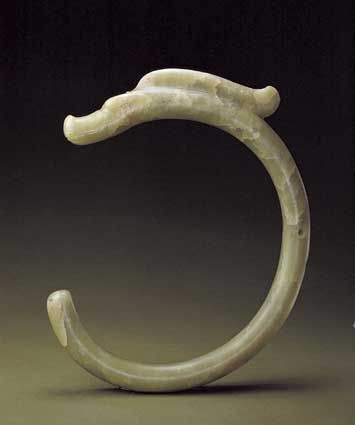

紅山文化玉器:勾龍形佩

紅山文化玉器是我國最早發現的玉文化。1942年,考古工作者在遼寧省凌源縣牛河梁遺址發掘到一件勾云紋玉佩,這是國內首次發現,可以上溯到5000年前,由紅山人精心制作、被后人稱譽為“中華第一玉雕龍”(見圖)的一件珍貴文物。這個玉雕龍當時被稱為“C形龍”。后來,關于這件玉器的命名還有一些插曲。很多專家認為,這件玉器應該叫“勾龍形佩”,而不應當用英文來命名。

這個神采飛揚的“勾龍形佩”,軀體矯健,鬃毛飛揚;其流利的線條,簡約夸張的造型,無不為世人所驚嘆。以后,在內蒙古和遼寧等地諸多紅山文化的遺址中多有重要玉器發現。而紅山文化遺址中出土的成批玉器,多數為動物造型,這就構成了這一文化遺存的顯著特征。

紅山文化玉器:玉豬龍

豬首形象刻畫逼真,肥首大耳,大眼闊嘴,吻部前突,口微張,獠牙外露,面部以陰刻表現眼圈、皺紋。中央的環孔光滑,背部有一可穿繩系掛的小孔,是北方地區著名的新石器時代文化中的代表性文物之一。

鏤空龍鳳紋佩,高6.8厘米,寬15.4厘米,厚0.3厘米

楚玉生動傳神的氣韻和藝術感染力,為秦漢玉器承傳并加以出色的發揮

宋 青玉龍首銜耳云龍紋爐

青玉鏤空松下仙女圖,長9.6厘米,寬7.8厘米,厚1.5厘米。和闐青白玉,橢圓形,扁體,碾琢蒼松之下有一仙女,頭戴鳳冠、身穿廣袖長裙,前有一侍女執燈引路,侍女前有一立鶴、靈芝,前上方另一女侍手捧仙桃乘云而降。背景飾鏤太湖石,頗有深遠感。樹景與人物比例諧調又突出了仙女,儼然是一幅仙女游園圖,富有北宋人物畫的意味。

故宮博物院收藏的十大翡翠之一:翡翠乾隆款龍紋杯盤,清,杯高5厘米,口徑7厘米,盤徑18.5厘米