奢侈品幸福論

奢侈在詞面上的意義是揮霍浪費,盡管種種調查研究數據指2010年的中國奢侈品消費市場將會成為全球第一大,全球各大奢侈品生產商紛至沓來,要搶先在這個市場上圈占地盤,我國的“開征奢侈品消費稅”也引出了“奢侈品定義”的討論,什么是奢侈品?奢侈品消費時代的到來,終究是好是壞?

我們通常會怎樣描述自己的幸福生活?引用作家兼新聞工作者漢斯馬格奴斯恩森貝格的說法是這樣的:“他們總有時間做自己想做的事情,能自己決定做什么或者做多少、什么時候做、在什么地方做。”這位德國作家在預測新奢侈的未來走向時,為奢侈品定義的其中一項是:閑適。這與羅素在《幸福之路》中宣揚的悠閑是一個意思。

羅素所指的悠閑,當然并不是無所事事,而是有時間去做你謀生以外感興趣的事情。這不能直接作為我們為奢侈品定義的標準,但卻將幸福指往一個方向:享樂,及創造享樂方式。

奢侈在詞面上的意義是揮霍浪費,盡管種種調查研究數據指2010年的中國奢侈品消費市場將會成為全球第一大,全球各大奢侈品生產商紛至沓來,要搶先在這個市場上圈占地盤,我國的“開征奢侈品消費稅”也引出了“奢侈品定義”的討論,什么是奢侈品?奢侈品消費時代的到來,終究是好是壞?

對于一個偏遠山區的孩子來說,一雙干凈的白布鞋是奢侈品;對于上世紀六十年代的人來說,糧煙酒是奢侈品,完美人生的三大件:單車、手表和縫紉機;對于下了班坐在星巴克喝拿鐵的白領來說,法拉利是奢侈品……盡管不同的地方、不同的人群、年代,有不同的奢侈品定義,但有一樣東西是不變的:通過某些奢侈的物件,我們可以到達幸福生活的彼岸。

“學會如何從我們工業時代所創造的物質條件中獲得好處”,也是羅素在《幸福之路》指給我們去往的幸福方向之一,他將這歸到“心理問題”,也就是說,物質,也是商品的擁有,確確實實可以帶來幸福感和安全感。工業時代給我們帶來的是什么?正如國際上關于奢侈品的定義:一種超出人們生存與發展需要范圍的,具有獨特、稀缺、珍奇等特點的非生活必需品。顯然,工業時代僅僅靠生產香皂及柴米油鹽是發展不起來的。

對于“非生活必需品”創造及享受“非生活必需品”,已經成為奢侈的一個標準,無論你是將之指向物質還是精神,它都是論證“幸福生活”的一個重要依據。我們很難想象,如果你無法欣賞和喜愛你正擁有的一切,你的幸福感從何而來?

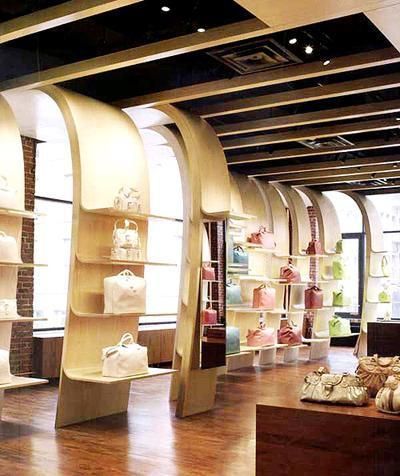

奢侈品,也是非生活必需品,是我們共同將多余的時間、金錢和精力創造出來的物品,盡管它大多數時候表現的是商品,但它往往包含著設計師、藝術家的創意和心血,承載著一個品牌與人類文明發展史不可分割的文化深度,它代表著工業制作最頂級的水準,它的制作過程,從生產商、制作者到購買者,是對幸福生活美好愿望的精心雕琢和打磨的過程。奢侈品是無憂無慮的,它是高貴而且溫情的,它備受呵護和贊美并呵護和贊美使用它的人,它超越一切苦難和悲傷,超越尷尬的求生本能,它不斷地更新我們的生活方式,并將人性最值得頌揚的積級面鑲嵌在時代的圍墻上。

我們在這里將奢侈品消費時代假想成帶領我們走上幸福之路的時代,但在中國,仍然只是少數精英在享受這種“幸福生活”,盡管奢侈品有著違背節儉這一美德的另一面,但我們不得不承認,奢侈品的號召力,正是精英層不斷增加的最大動力。

所以,我們不能腹誹身挎萬元名牌限量版包的前臺文員,盡管大家猜測她的薪水恐怕只夠她交房租的,但那名牌包于她,正代表著一種美好的向往。你可以從一個人身上奪走一切,但不能奪去他對美好生活的渴望。