寶璽傳說

后唐清泰三年(公元936年)11月,末帝李從珂見大兵壓境,在無路可走的情況下,和皇后攜傳國璽登上元武樓自焚而死,從此玉璽下落不明。

又過了大約二百年不到,南宋紹圣三年(公元1096年),古都咸陽有一個叫段義的古董商,他在城內一家店鋪里看到有枚古璽,燁燁有光彩,遂駐足杷玩。

段義雖為商賈,卻很有點學識,他見這枚玉璽的螭鈕不同凡響,又見璽文如鳥獸蟲篆,于是以重金購下。通過店鋪老板,段義打聽到,這枚玉璽的來歷是這樣的:河南鄉(疑傍咸陽的渭水南岸,筆者考述)鄉民劉銀材要擴建房舍,他和家人在自己的宅基掘土時,無意中挖到了這枚玉璽,當時已近傍晚,玉璽出土時閃光透亮,人皆異之。段義雖然不識印上的文字,但他猜想這是一件至寶,于是連夜趕到京城,把它交給了禮部的大臣。

第二年,也就是紹圣四年(公元1097年),宋哲宗頒詔,命禮部御史臺“以下參驗”,對這枚玉璽進行鑒定。

一直到了元符元年(公元1098年),經過翰林學士蔡京等十三名大學問家一年半時間仔細研究,考證總算有了結果,這13名官員的奏書是這樣寫的:

“按咸陽縣民段義所獻的玉璽,色綠如藍,溫潤而有光澤,其文曰‘受命于天,既壽永昌’。其背(璽印上端)有五龍相盤的螭鈕,鈕間有小孔,用以穿絲綬。又得玉螭首一,白色膏,亦溫潤,其背亦螭鈕五盤;鈕間亦有貫組小孔,但無文字,與玉璽大小相同。”

在奏書的結尾一段,蔡京等認為:

“臣等以歷代正史考之,璽之文曰‘皇帝壽昌’者,這是晉璽;曰‘受命于天’者,這是后魏的璽印;稱作‘有德者昌’的,是唐璽;‘惟德允昌’者,石晉的璽。只有稱‘既壽永昌’者,才是真正的秦璽。今得此寶璽于咸陽故宮一帶,其玉乃藍田之色,其篆文與李斯小篆的風格正合。飾以龍鳳鳥魚,乃蟲出鳥跡之法,它跟今所傳古書,莫可比擬,非漢以后所作明矣。”

“今陛下嗣守祖宗大寶,而神璽自出,其文曰‘受命于天,既壽永昌’,則天之所畀,烏可忽哉?漢晉以來,得寶鼎瑞物,猶改廟改元,況傳國之器乎?其緣寶法物禮儀,乞下所屬施行。”

在這篇洋洋灑灑的文章里,不僅對傳國璽下了肯定的定義,斷為真璽,而且還建議皇帝舉行慶賀大典。

哲宗皇帝接受了這些老學究的建議,并下詔禮部、太常寺“按故事詳定以聞”。

禮部官員奏道:“五月朔,故事當大朝會,宜就行受寶之禮。依上尊號寶冊議,有司豫制緣寶法物,并寶進入。俟降出,權于寶堂安奉。”

按照傳統義規,受璽的前三日,差禮部官員奏告天地、宗廟和社稷。受璽的前一天,哲宗皇帝在內殿不上朝,整天必須吃齋,不得葷食。京城的街口墻上醒目地貼著“天授傳國受命之寶”的文告。

迎璽的這天終于到了,一大早,皇宮內的大慶殿裝點得金碧輝煌,哲宗坐在龍椅上,接受百官的朝賀。段義身著皇帝親賜的金織衣袍,手捧披著紅綢的金匱,在蔡京等十三名文官的簇擁下,緩步走上殿去。哲宗接受傳國璽時,深有感慨地說道:“這枚傳國之寶歷經劫難,今天終于回到大宋朝廷,這是一種好的兆頭。朕御服其璽,世世傳受!”

筆者曾看到一個叫“柯林”的網民所發的帖子,他在一篇題為《滄桑世事》中寫道,據民國年間,時任藍田縣縣長、喜好玉石收藏的童冠文推考,傳國玉璽可能被五代的馮道私藏。但是,該網民的帖子無任何出處。

馮道,歷仕后唐、后晉、后漢、后周和遼的大臣。字可道。瀛州景城(今河北滄州西)人。唐末,馮道事幽州劉守光為參軍。劉守光敗后,馮道事河東節度使李克用,為掌書記。李存勖即位,以馮道為翰林學士。明宗時任相。馮道歷五朝十一帝,不離將、相、三公高位,容身保位,未嘗諫諍。晚年自稱長樂老。

盡管“柯林”的說法沒有來源,筆者亦姑妄存錄,以供好事者一哂。

后唐主李從珂與曹太后劉皇后等在亡國之際,登玄武樓自焚而亡之時,馮道正是當時的重臣。唐廢帝李從珂時,馮道為三公之一的司空,李從珂在玄武樓自焚而死,傳國玉璽自此不知去向,莫非傳國玉璽被馮道收藏?這時,一個更大膽的想法使他(即童冠文——筆者注)心頭為之一震,傳國玉璽會不會就在馮道的墓中?這樣一想,他心頭的疑云便一點一點地散開了,立時感到云開日出,豁然開朗起來,看來傳國玉璽很有可能就在馮道的墓中。

原來馮道不僅是一個善于觀望形勢、舍弱趨強、無所建樹的大官僚,而且還是一個私藏國寶、老謀深算的人。他把傳國玉璽私藏起來而沒有獻出來,大概是出于這樣的考慮。也許即使獻出來他也不可能當更大的官了,他深知自己的官職已經夠高了,縱使獻寶邀功也是白搭,所以便藏了起來。而他死后,卻讓這稀世珍寶陪伴著他那丑惡的肉體,成為千百年來的一大迷蹤。

傳國璽印文之四:藍田縣志本

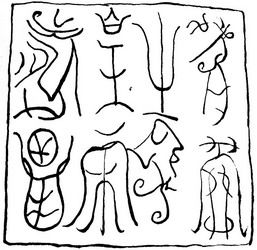

傳國璽印文及螭紐版本

查閱《藍田縣志》,其上記秦始皇傳國璽之形制,有五個不同的版本。

一為畢景儒本,印文曰“受命之天,皇帝壽昌”。字體與李斯魚蟲篆不類。畢本在印文旁有二行說明,其文引《輟耕錄》云:“或謂璽文曰‘受命于天,既壽永昌’;或謂璽文曰‘受天之命,皇帝壽昌’。蓋秦別有‘受天之命,皇帝壽昌’一璽,又非元成宗時所得。”

二為向巨源本,印文曰“受命于天,既壽永昌”。圖旁亦有注云:“石得于乾之永壽。高尺,徑三寸二分,深八寸七分。容七升二合。無銘識。按此亦呂與叔先生所藏,故入志。”此一版本最為關注者。

三為蔡平仲本,印文曰:“受命于天,既壽永昌”。圖旁無注文。此圖與向巨源本接近,但印文篆體不如向本豐滿、遒勁,筆劃較簡,似仿制向本所為。

四為藍田縣志本,筆者翻閱清代舊志時,在方志的扉頁上,竟然看到傳國璽還有一個版本,故暫時名謂縣志本,考其印文,發覺系仿制畢景儒本,現姑妄存之。

五為螭紐本,除去上述的三幅圖,縣志中還有螭鈕一個版本,考其圖,與其說是五龍相交,毋寧說是兩個陰陽相抱的太極圖更為合適。圖中有注云:“秦傳國璽,以藍田水蒼玉為之,刻魚、蟲、鶴、蟮、蛟龍,皆水族物。大略取此義,以扶水德。秦得藍田玉,制為璽,八面正方,螭紐。命李斯篆文,以魚鳥刻之,文曰:‘受天之命,皇帝壽昌。’或曰:‘受命于天既壽永昌’”。注文下面還有一行小字,說明史料源自《太平御覽》引《玉璽譜》。

秦始皇傳國璽,其形制到底如何?查考資料,參照諸家之說,可得出如下的結論:

璽的材料系用藍田玉制成。其尺寸,依古制,璽方四寸,鈕交五龍(即螭者)。印文曰:“受命于天,既壽永昌。”

《中外重大歷史之謎圖考(第二集)》(中國社會科學出版社出版,徐作生著)記錄作者親自踏勘歷史遺跡,考述歷史謎案,解析史上歷史懸案,如勾踐范蠡被拘的牢獄在淹城,蜀身毒道勘察圖錄,秦始皇傳國寶璽之迷等。是一部專解中外歷史重大懸案的專著。