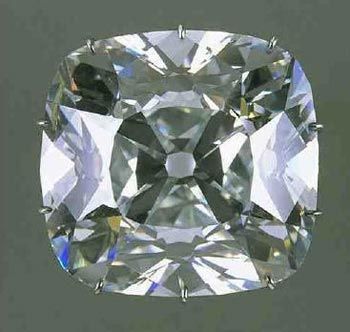

攝政王

名鉆“攝政王”的故事極具傳奇色彩,有點那種絕代名妓比如秦淮八艷之類的經歷,名妓的魅力大部分在于她們的經歷,而名鉆也是如此,古來名鉆如名妓,要靠經歷撐起石頭后面的價值,越傳奇越搶眼球,有故事的鉆石就是名鉆。

1701年,印度巴特爾金剛石礦山,工人們正在淘洗礦石。突然,有個淘洗工人眼前一亮,一粒像上帝眼波一樣的大金剛石就在自己的手邊。這可是天上掉餡餅啦,乖乖嚨的咚,香車寶馬美女如云……于是這位仁兄眉頭一皺計上心來,小施一把苦肉計:把自己的腿砸傷,將金剛石藏在繃帶中,一瘸一拐逃出礦區。不義之財總會帶來禍害,古來如此,他仁兄托一名水手銷贓時,水手見財起意,將他仁兄送到天堂享清福去了。

后來鉆石落入印度商人賈姆哈德手中,又轉賣給英國駐印度馬德拉斯圣喬治要塞的總督威廉·皮特,售價為20400英鎊。皮特回英國后,請人琢磨為成品,重量由410克拉減小為136.9克拉。 琢磨工作耗時兩年,費用高達5000英鎊,不過,磨下的碎片就賣了7000 英鎊,小賺2000英鎊。這粒鉆石就以主人的名字命名:皮特。

故事的高潮是:皮特雖然擁有這粒鉆石,可沒有權勢來保護,你想想連吳三桂那樣的官兒都保不了陳圓圓,順治那樣的皇帝都保不了董小婉,皮特惶惶不可終日,害怕鉆石被人偷去、搶去,害怕自己被人白刀子進紅刀子出,寶貝帶給他閣下的不是幸福而是痛苦。1717年,他痛下決心,將“皮特”賣給了法國的攝政王奧爾良公爵腓力,售價13.5萬英鎊。從此,這粒鉆石又隨它的新主人而得了一個名字——攝政王。如同改嫁后的婦女總得跟著夫姓,被稱為×氏。

故事的外傳是:1792年8月,法國大革命時期的一個早晨,陰天,利于殺人放火,“攝政王”被人妙手空空偷走。讓人啼笑皆非的是,大概是因為它這么大而又出名,難以出售,于是竊賊先生又乖乖地自動送了回來。

今天,這粒名鉆陳列在巴黎盧浮宮國家博物院,等待著故事的續集開始……