扳指,又稱搬指或班指,源于古代“揲”,《詩經》中曾有“童子佩揲”之語,《說文》云:“揲,射決也,所以鉤弦,以象骨系著右巨指”。可見扳指的用途早就為人們所熟知,即是古人射箭時戴在右手大拇指上,用以鉤弦的用具,多以象骨制成。

我國河南安陽殷墟婦好墓內出土了一雙玉扳指,高38毫米,直徑24毫米,壁厚0.4毫米,這一實物的出現,證明了早在殷墟武丁時期我國已出現了扳指。

至滿清入關前,東北女真、滿洲軍民通常用鹿骨扳指,滿語叫“憨得憨”,呈黃色,年久變為淺褐色,以有眼的為貴,滿族善于騎射,以驍勇善戰定天下。入關后,清帝順治、康熙、乾隆等不忘祖制,多次到木蘭圍場狩獵習武,而扳指作為拉弓射箭扣弦所用之器被經常使用,同時扳指的裝飾作用也逐漸形成。由于清代皇帝們十分喜愛扳指,為奉迎皇帝的喜好,王公大臣乃至地方官員們,紛紛將各式扳指進貢宮廷,有的還在扳指面上雕刻“萬壽無疆”、古稀天子“及御制詩等紋飾,這在乾隆年間十分風行。

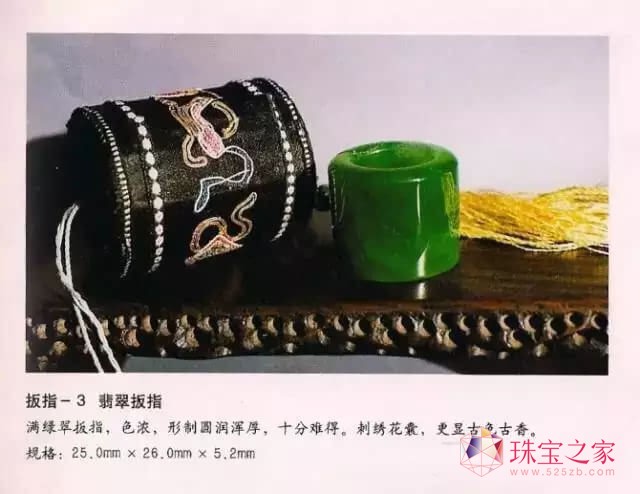

自清乾隆、嘉慶以來,由于太平盛世、國泰民安,扳指實用性逐漸喪失,演化為一種飾物,制作愈發精益求精,材質也是多種多樣,既有珊瑚、瑪瑙、水晶等寶玉石類,也有金、銀、銅、鐵等貴金屬。不過在清朝最講究的扳指是翠扳指,一件完美的翠扳指完全是身份的象征,并極容易而自然地顯露出來。據記載清末內務大臣世續,常坐在隆福寺或護國寺的珠寶攤上,舉著手說:“我這扳指是一萬兩銀子買的,你們瞧瞧翠好不好?”可見其珍貴。現在我們見到的翠扳指品質參差不齊,故宮博物院珍寶館展出的兩只翠扳指,雖是滿綠,但中份較新,顏色嬌嫩,稱不上極品。首都博物館也展出一滿綠的扳指,比故宮博物院展出的兩只品質要好些。現今,古老翠綠的翡翠扳指以其完美的品質及數量稀少而備受收藏家的喜愛,香港佳士得拍賣公司于1999年10月在香港拍賣了一只全綠扳指,以1850萬港元成交。

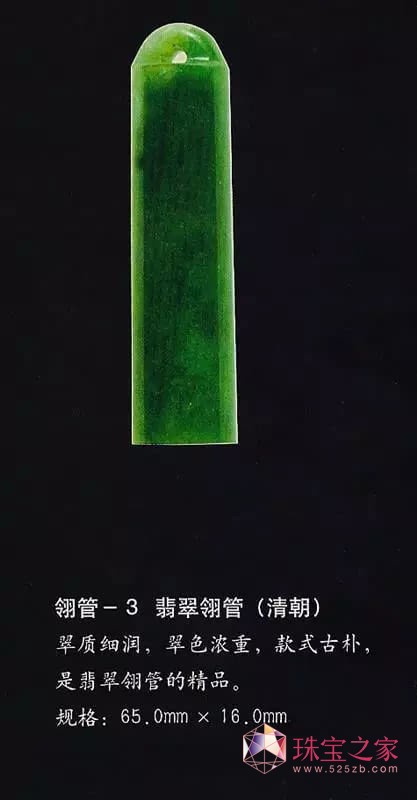

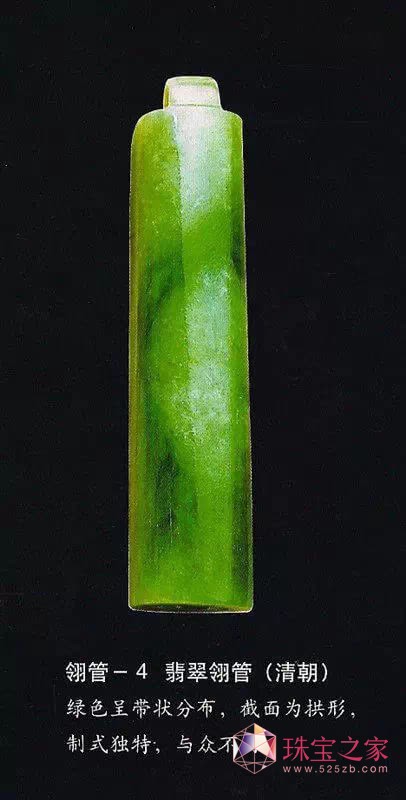

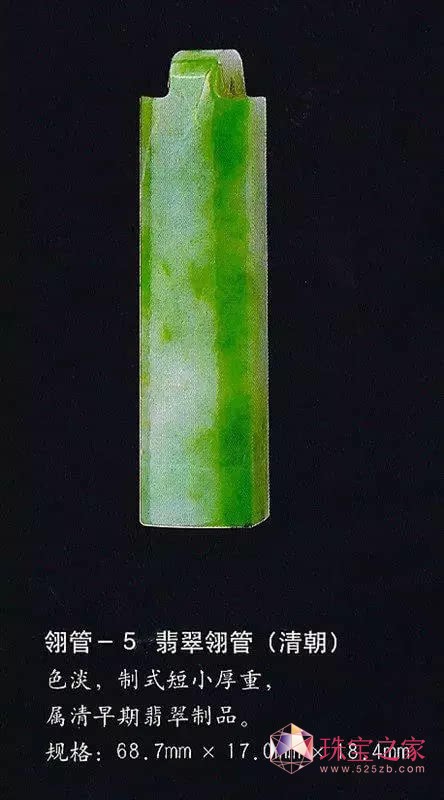

翎管是清朝帽頂上插翎子用的飾物,翎子是劃分品級的標志,翎管是翎的附屬品。翎管呈圓柱狀,一般長約70毫米,直徑15-20余毫米。圓用以連接帽頂。圓柱下部中空,用以插翎子。翎管的質地有多種,但以翠翎管最名貴。《清稗類鈔·豪侈類》說榮祿“所用翡翠翎管表里瑩澈,自外視翎毛纖發畢睹,蓋玻璃翠也,價值一萬三千金。”由此可見,榮祿的翠翎管是一只翠綠老玻璃地的極品,價值不菲。

翠翎管存世不多,老種翠綠者更是稀少。老翠翎管制式一般較為憨厚,尤其以鼻兒方正寬大、管身上下粗細相近為特征。翎管雖已不再使用,但仍有人將其作為藝術品加工制作,此類翎管一般質地優良、工藝精湛,價格同樣不菲。

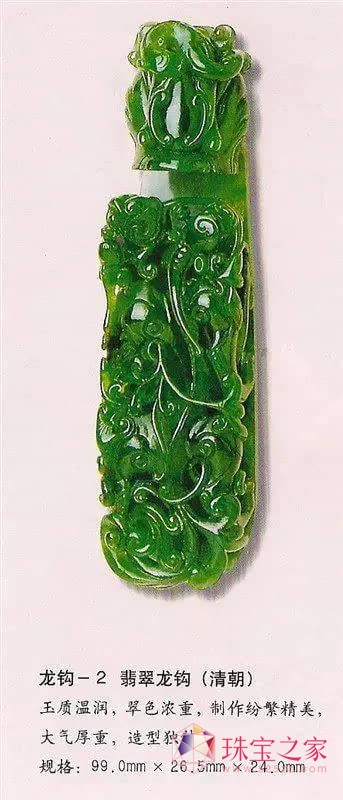

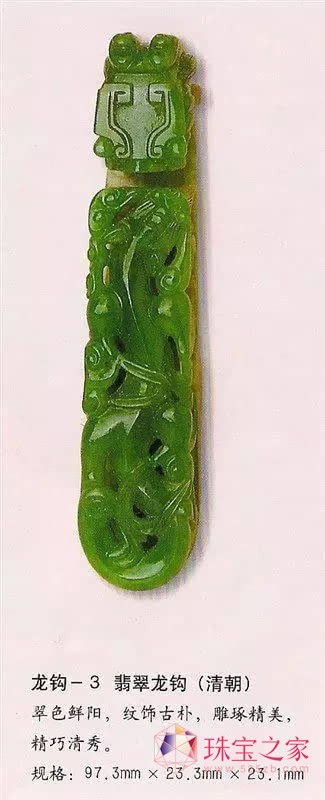

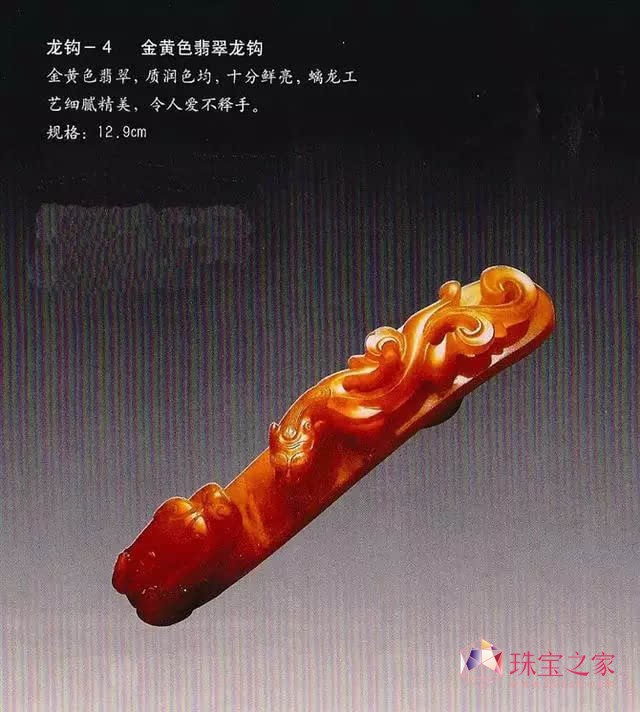

龍鉤就是革帶鉤,是古代束腰用大帶上的連接物。因為彎回來的鉤多是做成螭首,螭是傳說中無角的龍,螭首像龍,因此就叫它龍鉤。從正面看,龍鉤分兩部分:龍身及龍首。龍身為爬著的蜥蜴,在玉器上稱之為螭虎,龍首為螭首。從側面看龍鉤分為上下兩層:上層是透空雕螭虎、螭首的層面;下層是底板,用以連接螭虎和螭首;在底板下有一蘑菇狀鈕,用以連接絲帶。上層一般是翠色或翡色,下層一般是白色或淡綠色,這與翡翠的顏色呈條帶狀分布有關,同時也反映了其工藝特征,盡量將綠色呈現在表面。上層的螭首及螭虎多采用透空雕的技法,使得龍鉤玲瓏剔透、栩栩如生。翡翠龍鉤的使用始于清朝,均為螭形鉤。在清朝,翡翠龍鉤是財富和權力的象征,也是身份的標志,所以達官貴人趨之若鶩。