翡翠專家萬珺說翡翠

翡翠的加工完全繼承了玉器加工的工藝,制作過程和制作工具沒有區別。

切磋、琢磨等玉器加工的工藝手法早就已成為中國話的常用詞匯,《詩經》中就有“如切如磋,如琢如磨”的字句。

明代宋應星在《天工開物》中解釋了制玉的工序:以解玉砂(金剛砂)與水攪拌,用可旋轉的輪子帶動盤和攪拌好的解玉砂把玉料拋開并慢慢琢磨成器。

其實,從古至今玉器加工的最大變化是動力的改變:過去靠的是人力腳蹬踏板,現在是電動馬達。

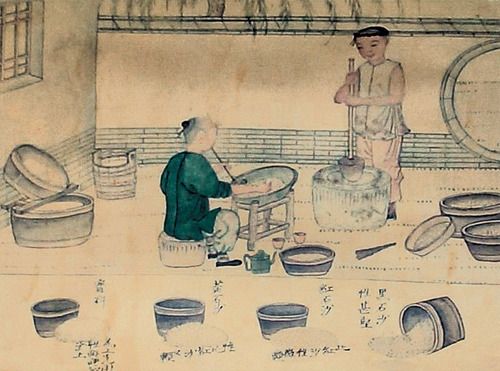

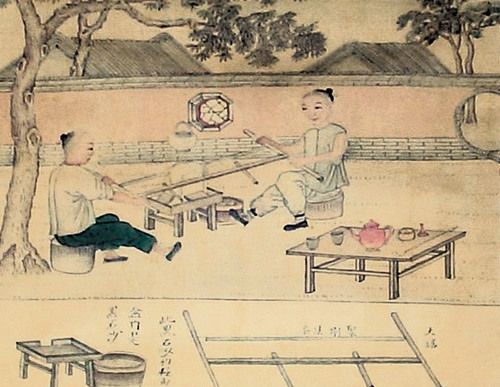

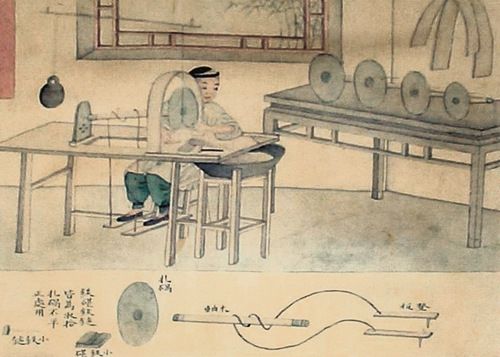

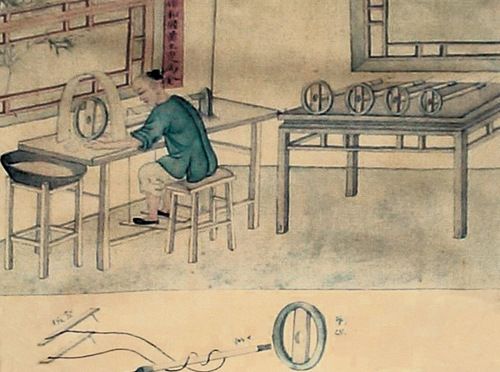

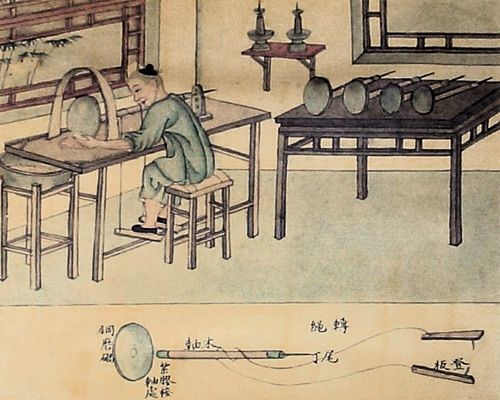

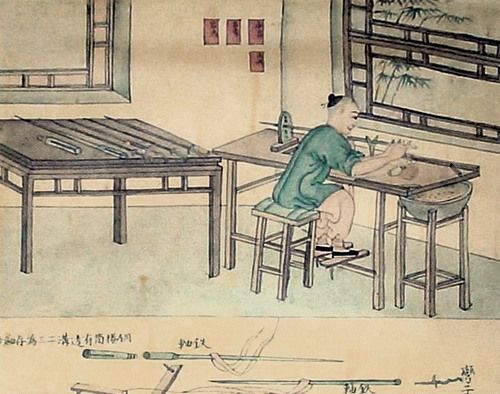

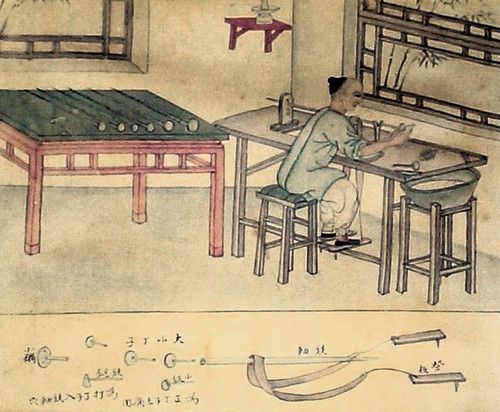

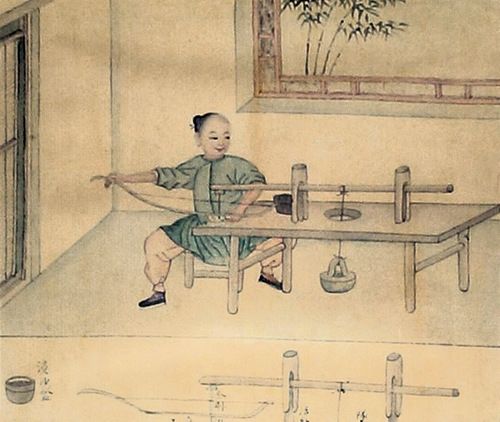

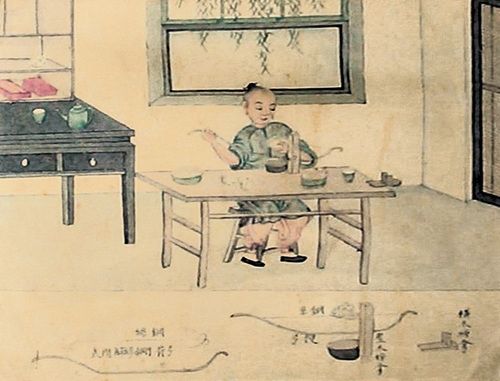

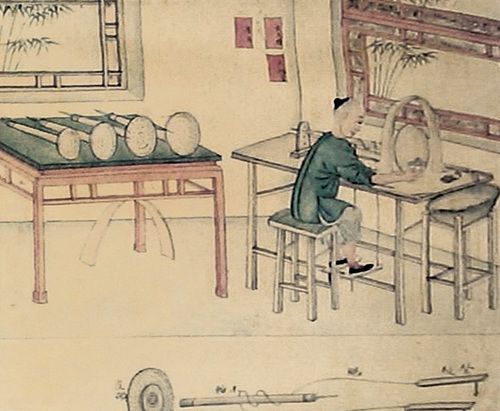

故宮博物院有清代唐榮祚所作的《制玉圖》,他將全部制玉程序以12張圖來表示,圖下還畫著這一程序所用的各種工具。

第一幅圖名為《搗沙研漿圖》,畫的是加工沙子。舊時碾玉所用紅沙、黃沙、黑沙都是從天然沙中淘出的,其中黑沙的硬度最高,可以達到8—9度。搗沙研漿是把琢磨用的沙加工到要求的粗細程度,然后再將搗制研好的沙放到器皿中沉淀使粗細分層。

第二幅圖名為《開玉圖》,畫的是如何將大的玉石分解。所用工具是弓子或鋸,多用竹板彎成弓形,弓弦是用鐵絲擰成麻花制成的。開玉的時候要在弦上不停地加解玉沙和水,慢慢地在玉石上磨,一點點將玉石“解開”。

第三幅圖名為《扎砣圖》,相當于大塊玉石解開后的細切,是做手鐲、花件、擺件,還是戒面,這時就要切成合適大小的玉料。所謂“砣”指的是輪片,以水磴帶動旋轉以切磨加工玉料。大的玉石用弓子解開,小的就要用水磴上的“砣”來解了。

第四幅圖名為《沖砣圖》,指的是粗磨做胚。

第五幅圖名為《磨砣圖》,指的是細磨。

第六幅圖名為《掏膛圖》,需要在玉器上先鉆眼,然后用特制的砣將玉石的內部一點點掏空,在加工器皿時一般常用掏膛。

第七幅圖名為《上花圖》,指在磨好的器物上用很細小的砣加工各種圖案。

第八幅圖名為《打鉆圖》,指鉆孔,也是掏膛的準備工作。

第九幅圖名為《透花圖》,指鏤空。

第十幅圖名為《打眼圖》,指在玉器上磨出眼兒。

第十一幅圖名為《木砣圖》,指拋光,“木砣”一般用葫蘆制作。

第十二幅圖名為《皮砣圖》,這也是拋光的程序,“皮砣”是用牛皮制成。

由這12幅圖可以看出,古時的碾玉設備主要就是水磴,以足蹬踏板為動力,帶動各種“砣”快速旋轉,“砣”上需不停地澆水和沙。

隨著機械化時代的到來,古老的水磴和大弓已經進了博物館,現在則是以電力馬達帶動“砣”,可以達到非常高的轉速,對玉石的切磨能力大大加強,“砣”也演化為由金剛砂制成,硬度大大提高,并且不再需要澆沙,只需不停地澆水即可。因此,加工能力實在是大大提高了。