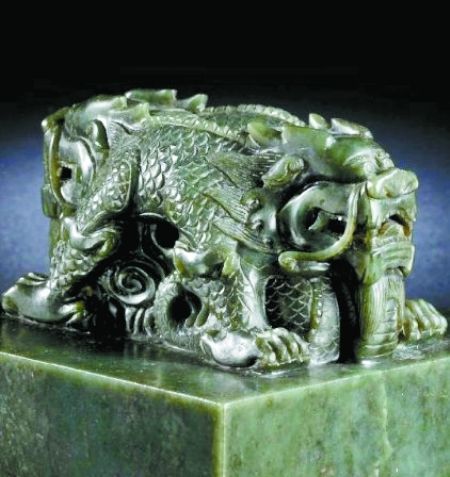

倫敦蘇富比拍賣行于11月4日舉行了一場中國瓷器及工藝品拍賣會,此次參加拍賣的珍寶共261件,其中最引人注目的是乾隆玉璽“八徵耄念之寶”御寶交龍鈕和田青玉璽。它是1790年乾隆皇帝為紀念在位55年并慶祝八十壽辰而特別制作的,起拍價達60萬英鎊。

收藏界的冷靜

這枚起拍價60萬英鎊的玉璽是采用新疆和田青玉雕制,印面12.8平方厘米,是同類玉璽中較大的一方,其雕刻精致,玉質精良,彰顯乾隆年間精湛之藝術水平及獨特風格。印文在許多重要清朝宮廷藏品中出現,比如北京故宮博物院收藏的《秋山暮靄圖卷》,上海博物館收藏的《柳鴨蘆雁圖卷》,法國巴黎集美博物館所藏郎世寧和中國畫家合繪的《木蘭圖》上,都印有這枚“八徵耄念之寶”。此方玉璽能頻繁出現在印文中,更顯其重要的價值。

“八徵”即中國古代思想家列子所稱“故、為、得、喪、哀、樂、生、死”,涵蓋人生一切,表達乾隆八十大壽時對人生的感念。

當拍賣乾隆玉璽的消息一經發布,中國部分網民情緒比較激動,表示這是對中國文物保護的挑戰,不能熟視無睹,有關方面應該站出來要回我國的流失海外的珍寶。甚至還有網友呼吁,應該像上次法國佳士得拍賣圓明園鼠兔獸首銅像時一樣進行強烈抗議。當然也有一部分網民表示沒有必要追索回來,只要讓國民記住那是怎么被盜走的,將它寫進歷史書,讓后人都記住教訓。

熱鬧的拍賣會

蘇富比拍賣行得知中國網友的強烈抗議態度,不予以正面回應,有關報道稱該行中國瓷器及工藝品部門負責人布萊德洛證實了乾隆“八徵耄念之寶”御寶交龍鈕和田青玉璽將被拍賣,但拒絕就中國網友的看法發表評論。其公關部負責媒體關系的西蒙·瓦倫通過電子郵件進行了回復,“對于中國瓷器及工藝品拍賣會中皇家玉璽的法定所有權和來源,倫敦蘇富比拍賣行不知情。”瓦倫強調,蘇富比要對客戶保密,所以不能對賣方進行任何評論。

在拍賣會結束之后,倫敦蘇富比拍賣行,新聞發言人西蒙·瓦倫接受了采訪。表示“八徵耄念之寶”已經在拍賣開始后的3小時內,經過8個買家的激烈競拍后,以3569250英鎊的價格被拍出,折合人民幣4000萬元左右,是該玉璽最高估價的6倍。在被問及買家是誰的時候,他表示無法透露。不少專家猜測,可能是一位中國買家以高價拍下了此玉璽。拍賣會共有261件中國文物,有153件拍品成功拍出,108件拍品流拍,整個拍賣持續了近7個小時,所有拍品總計收入為8269400英鎊,折合人民幣接近1億。

學術界的聲音

11日,江蘇省文物鑒定專家李路平教授就乾隆玉璽被拍事件接受采訪表示:蘇富比拍賣的乾隆“八徵耄念之寶”和田青玉璽從“玉璽的鈕制、玉質的優劣、印文篆刻等方面”比勘、辨偽后,可鑒定為仿品。自古真偽尤同冰炭,真者自真,偽者自偽,不可同日而語,如對一件文物沒有“辨偽”的過程,忽略了其關鍵所在,其一切文物價值、經濟價值、藝術價值的討論顯然都是多余的。李教授現為江蘇省書畫鑒定小組主任委員,潛心研究篆刻30多年,他向記者介紹:清代乾隆二十五年后,玉器制作進入鼎盛期。玉質選擇極為嚴格,都是由新疆大吏搜羅開采頂級的上品而充貢內廷。而且皇帝玉璽成品都很規整,幾乎做到玉璽無筋、無柳、無瑕,美玉良工以確保玉璽的精美度,而此次拍賣的乾隆“八徵耄念之寶”青玉璽,目鑒便知玉質上有大片的柳絮紋。且玉質呈黯淡不自然的呆板,當把圖片放大分析,局部似浸了污油的斑漬,入眼一股渾濁之氣,有著色澤過嫩的燥氣,而毫無經過兩百多年的色澤、包漿,即便與近年來拍場上所拍出的皇家用印相比都啞然失色。此種人為的做舊包漿,不同于玉質有機物混衍的鈣化,很不自然,如交龍的面部鼻、口等處尤為明顯。

清朝乾隆皇帝喜好書畫印章,“八徵耄念之寶”的內容重復刻制達37方。與其書畫印章相比,被拍賣的印放大精密對比即可發現其中的差異達十多處。印面篆書文字的標準自古是有據可依的。文字的形態、結構、篆書筆畫在印面上是以刀帶筆,以表現出鐵筆的風韻。李教授認為,此次拍賣的“八徵耄念之寶”印,因制作的工手對線條的起筆收筆,弧度拿捏不精確,仿印的“徵”字顯得死板。如原印中“念”字的心部是直豎,而仿印出現了斜勢。“八”字的起筆是略圓而不是方頭等,仿制者不懂篆法無法表現書法的書寫線條。

同時,此次拍賣的“八徵耄念之寶”的印面印泥痕跡很重,似乎是歷經了二百年的無數次鈴蓋后留下的朱跡,而恰恰因為這點露出了仿制的馬腳。從現存大量玉璽可知道乾隆用印泥是福州貢奉的“八寶印泥”,每次用璽后必清洗干凈,每年要封存數日,陳設于交泰殿香案,高香水果供奉,大臣們跪拜敬香。正品皇家玉璽印面的朱跡似有似無,干凈整潔,而印泥的色澤也并非如此次拍賣的“八徵耄念之寶”滯呆而輕浮,原印印漬老成而鮮活。

李教授同時指出此次拍賣的“八徵耄念之寶”印龍爪、頭部紋飾雕工疲弱而少章法、刀法。龍的發紋不上沖,火焰紋并不上揚,龍爪粗野乏力、沒有抓力,缺乏動感,似走獸類臥伏在地面一般,龍脊拱沿處造型用刀不干凈,表現無弧勢,顯出臃腫、毫無生氣,因造型力度沒把握好,鼻部中軸整塊竟不居眼、口正中,電腦圖片放大后看到門牙和邊牙竟上下鋸裂,此應為機雕出了差錯留下的殘缺,龍的形狀與面部表情呈驚恐狀,毫無龍威,粗糙得像磚雕,更無皇家氣象。而拍賣玉璽竟煞有介事地配了個底座“以舊充好”,以示此玉璽大有來歷,作偽者殊不知清宮玉璽多封黃綬帶(配綬帶寓意長壽,也是使用方便),并承之以紫檀木匣。大部分寶匣并加以雕工或描金,以彰顯出玉璽的尊貴與皇家氣象。

收藏界的反思

面對海外流失文物的一次次現身,很多愛國人士采取花費巨資辦法來回購文物,2007年,圓明園馬首被何鴻燊以近7000萬港元的創紀錄價格回購并捐贈給國家。近年來,我國文物在各國拍賣行以高價被國人拍購的事情引起了全世界文物專家以及媒體的廣泛討論。

美國彭博社一文章中提到,中國買家熱情被利用。來自中國內地的買家已經成為英國倫敦拍賣行的購買主力。佳士得拍賣行的專家說,現在在倫敦拍賣所里聽到的不再是英文,而是普通話和廣東話。倫敦的拍賣者利用了中國買家對祖國文物的這種熱情,倫敦一位組織拍賣的經銷商說,他舉辦的一場展覽會,到11月3日,已經賣出了54件明朝瓷器中的21件,這是讓人驚訝的結果。他說,中國買家的需求與別的買家大不一樣,他們要將這些藝術品帶回自己的國家。

新加坡《海峽時報》文章說,任何從中國非法掠奪走的東西都應該歸還給中國。同時,在世界范圍內,這種觀念的支持者人數也在增加。那些把被非法掠奪走的文物拍賣下來的買主,在將來應該做好準備,那就是也許有一天他可能會被要求把文物歸還給中國,很明顯,競買方買走了文物,也買走了麻煩。那些唯利是圖的拍賣行是不是也應該提醒競買方拍下非法掠奪文物的風險呢?

中新網一文章提到,北京故宮博物院副研究員金運昌表示,在面對文物在海外被拍賣這類問題時,謹慎和理性比憤怒更為重要。首先要確定文物是怎么流失出去的,然后才能確定讓它回來的途徑,是要求無償歸還,還是買回來,或者暫時存放在別人那里也行。中國流失海外的文物非常多,據聯合國教科文組織調查表明,在全球47個國家的200多座博物館中,被記錄的中國文物約167萬件,而流失海外民間的大約是這個數目的10倍。全部找回來,將是一個非常浩大的工程。就在半個多月前,圓明園啟動了首次海外尋寶活動,對歐美等地區海外流失文物進行一次大“摸底”,將陸續把圓明園流失文物情況集結成數據庫,并通過聲像資料向全世界公布。專家認為,這是流失文物回家的第一步。

自2月獸首事件起,拍賣中國珍寶在全球引起各界關注,正是中國流失文物屢遭天價拍賣的現實,使得多位權威文物專家直言,這些文物實際價值遠低于拍賣價格,甚至是起拍價格的一成,之所以能不斷拍出天價,正是外國人利用中國人購寶心切,保護文化遺產愿望強烈,牟取暴利。另一方面,不斷抬高的文物價格又會進一步刺激更多的走私和非法盜掘搶奪分子搶奪文物。所以我們在收回流失國寶的同時,更要保持清醒頭腦,通過“冷處理”,讓這些流失文物相對“貶值”,將更利于國寶回歸。我們應做到理性關注,全球摸底,健全法律公約,依法尋回珍寶。