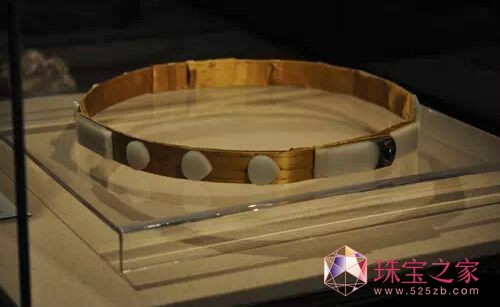

白玉革帶

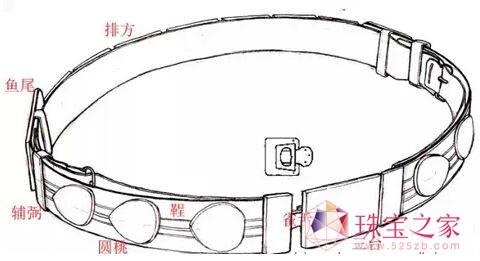

輔弼

魚尾

雀舌

白玉革帶W88,帶用紅色素緞中間夾皮革一層制成。帶版為白玉,其中兩塊一端為圓弧狀的長方形玉帶版,在圓弧的一端套有鎏金銀包頭,其上各嵌紅寶石二塊、藍寶石一塊。

革帶各部件圖示

定陵出土首飾多達240余件,分別為:簪195件、釵5件、耳墜10件、耳勺3件、金環8件、金飾1件、圍髻1件、抹額1件等。240余件首飾中金簪多達135件(其中萬歷帝56件,孝端后38件,孝靖后41件)。銀簪39件,其中37件為銀鎏金,全為孝靖后所有。首飾上共鑲嵌各類寶石587顆(現存數),珍珠305顆(現存數,有的已碳化或脫落),其中光簪上就用寶石526顆、珍珠231顆。

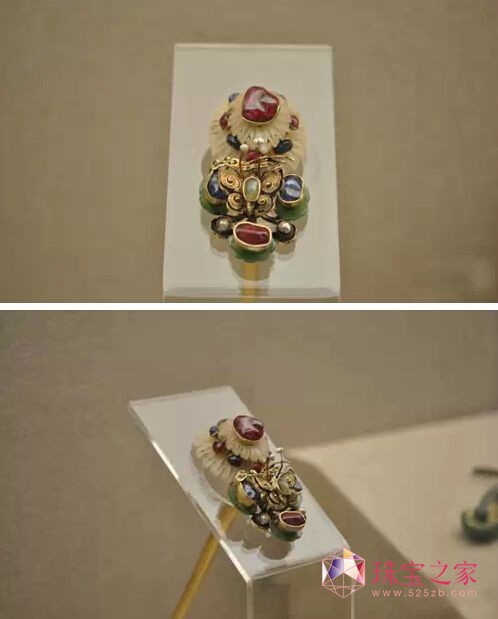

銀鎏金鑲玉嵌寶蝶趕花頂簪(鑲珠寶鎏金銀簪 J126)

通長25厘米,重122.9克。頂簪簪首整個圖案分作花、蝶兩部布置在鋪展于下的構架上。花部托起兩枚白玉碾成的一大一小兩重菊瓣,頂端又一個素托,里面用寶石嵌作花心。蝶部在下方裝飾玉花和珠蕾,花枝間用片材卷作兩個相疊的圓管,高高擎出一個蝶樣輪廓的托座,上面一只掐絲填嵌做成的蝴蝶,螺絲須子的頂端各穿一顆珍珠。

嵌寶石白玉龜金簪

頭面的插戴本身也是一項專門的技藝,以至于當時富貴之家女子欲盛妝出行,需雇專司其業的“插帶婆”代為從事。田藝蘅《留青日札》卷二一“繡花娘·插帶婆·瞎先生”條曰:“插帶婆者,富貴大家婦女赴人筵席,金玉珠翠首飾甚多,自不能簪妝,則專雇此輩。顏色間雜,四面均勻。一首之大,幾如合抱。即一插帶,頃刻費銀二三錢。”

鑲寶玉花金釵

白玉佛字嵌寶石金簪

頭面一副規模具見規模者,當數定陵所出兩位皇后的簪釵。孝端后狄髻上插戴得很是齊整,依照題材與形制,可析作完整的兩副:金鑲玉嵌寶壽福祿首飾一副一十二件,金鑲玉嵌寶蝶趕花首飾一副一十二件。孝靖后其中的“金鑲玉嵌寶蝶趕花首飾”,包括銀鎏金鑲玉嵌寶蝶趕花挑心一,銀鎏金鑲玉嵌寶蝶趕花頂簪一,金累絲鑲寶珠蝶趕花小插、金鑲寶蝴蝶小插各一,銀鎏金鑲玉嵌寶蝶趕花小插一對,銀鎏金鑲玉嵌寶蝶趕花啄針一枚,如果本因成對者均成對,一副首飾也是一十二件。

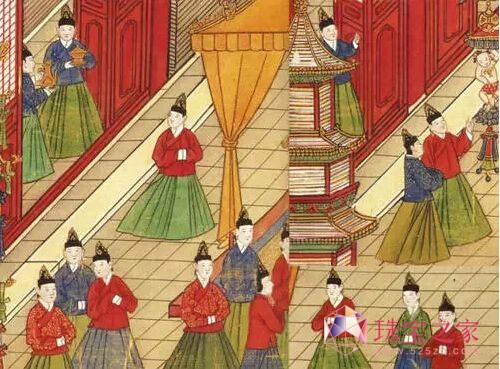

明憲宗元宵行樂圖中的妃嬪貴人

明代女子盛裝是用各種首飾把滿頭裝飾得幾乎不露發,各式簪釵的命名也因此多著眼于它的插戴位置,挑心的得名即因它是自下而上用挑的方式簪戴于狄髻的正面之當心。最常見的是佛像挑心,它的起源也許可以追溯到北宋。作為女子首飾的佛像挑心,它的大為流行要到明代,而其造型來源更可能是觀音寶冠上的化佛。挑心的裝飾主題,明前期以佛像為多,背后多是焊接與簪首垂直的一柄簪腳。