在文物市場上走穴的專家越來越不靠譜

文博系統體制內的文物專家替社會上做文物鑒定,既不是秘密,也頗受市場的歡迎。然而,隨著收藏熱的升溫,在文物市場上走穴的專家卻越來越不靠譜。從國家文物局接掌北京故宮博物院的單霽翔在上任后燒出的“第一把火”即是重提故宮專家“不收藏、不鑒定”的老規矩。舊話重提,是否真能規范當下的鑒定亂象?而文物與藝術品市場急需的規范化鑒定服務又該由誰來提供?

北京故宮博物院在2011年為“十重門”而左支右絀。當“紫禁城”里的人還在焦頭爛額地摸索與媒體打交道的技巧時,輿論則執拗地欲揭曉重重宮闈掩蓋著的種種潛規則。其中,故宮文物專家走穴的話題,因為與文物市場的密切關系,尤其為人關注。

當故宮專家楊伯達面對“24億元人民幣的金縷玉衣”,當故宮專家周南泉見到“漢代玉凳”,看著這樣粗制濫造的“假古董”,或許他們的胸中一腔譏曬,張嘴卻冒出“好東西,沒見過”一類的場面話,留有活口的鑒定意見揮筆而就,名聲與情面的掙扎一念閃過時,自己的名字已經落款,手里則接過實實在在的金錢。彼時彼刻,當事人或許全然沒在意遞過錢的人將會把“故宮專家”的名頭從此與這件粗制濫造的神馬玩意兒牢牢捆綁起來,用這件已然化腐朽為神奇的物件兒去創造文物市場上的一個又一個價格神話。

原國家文物局局長單霽翔接掌北京故宮博物院后,3月中旬即表示,故宮規定院內專家不得以故宮博物院的公務身份在社會上從事非公務文物鑒定活動以及與文物拍賣、文物市場等有關的藏品鑒定活動。

“不收藏、不鑒定”堪稱是中國文博系統的行規,甚至在有些老先生的回憶中,這能追溯至周恩來時代,至今也確實依然約束著體制內的中國文博系統從業人員的行為。單霽翔這次并非提出新規,只是把舊話重提而已,然而,這是否真的能有效規范文物市場的鑒定亂象呢?當其他行業的專家跳進“市場的汪洋”,20年經營,游出一尊尊金身時,文博系統的專業人員該怎樣面對紅透天際的文物市場?身處體制內、以文物研究為本行的專家,該如何出手才能點中讓文物市場更成熟、更規范的穴位?

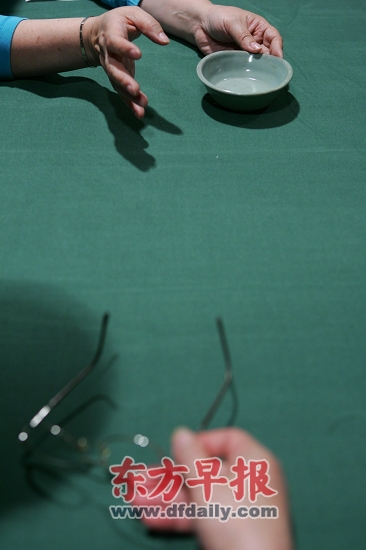

上海博物館用國寶級文物——五代耀州窯青釉碗,向接受“上海市文物經營專業技術水平認證”培訓的學員傳授文物鑒別知識。

魯海濤 早報資料

走穴:鑒定圈的專家亂象

近日有海外媒體報道:一枚清朝乾隆皇帝在18世紀末用過、遺失百余年并已流落至歐洲的3.4英寸長玉璽“重現江湖”,將定于今年5月17日連同其他中國藝術珍品在倫敦一家拍賣行拍賣,目前估價高達100萬英鎊。有些奇妙的是,該拍賣行中國藝術品部門主管言辭含糊,既沒有披露這枚玉璽現時主人的身份,也不愿透露主人如何取得這枚玉璽,卻聲稱玉璽主人自己并不清楚這件古物具有這么重要的歷史價值,且強調說:“我與北京故宮博物院宮廷部的一位研究員見過面,他證實這枚玉璽是真的。”

“故宮”的名號再次與拍賣活動聯系在一起,而且就是在單霽翔重提舊行規之后不久,因此格外引人關注。拍賣行給不出任何的相關信息,卻特別強調了故宮專家的意見,這無疑再次把“故宮”當作了“金字招牌”,盡管從字面信息上根本看不出該專家曾出具過任何正式的鑒定意見。從中可窺知,在中國的文物市場和國際中國文物市場上,流通中的文物如果能獲得來自體制內文博專家的評價無異于抬高了身價,如果能進一步獲得落筆成文的鑒定證書,更是相當于得到了一份特殊的背書。

無獨有偶,位于上海市凱旋路的一家藝術收藏品展覽交易中心,于3月17日和3月18日舉辦了一場大型文物鑒定活動。他們請來了據稱近20位文物鑒定專家為收藏愛好者鑒寶,而被作為招牌用來宣傳攬客的,則是一位故宮研究員。當然,把自家的老物件兒送過去請專家掌眼是要收費的,入場費明碼標價100元。《東方早報·藝術評論》記者致電主辦方,被告知:“來的時候把東西帶好,購票入場,排隊等候鑒定。如果鑒定之后還想要開具鑒定證書,則需另交2000元。” 記者了解到,參與活動的故宮專家精于中國古代宮廷文玩,且不說到時候是不是能排到她的號,即使能有幸讓專家看到自己的東西,也未必會是她的專長。

一些收藏界資深人士向《藝術評論》表示,類似這樣的具有商業性的鑒定活動,一般都要給專家出場費,“具體數額不一,但一般來說,讓他們這樣子忙活一天,得給5萬到10萬元。”

從博物館斯文的深宮大院跑到塵土飛揚的高架橋邊上來,看遍百十來件“高古怪獸”、“皇上用過的痰盂”之后,或才能看到一兩件略有價值的文玩,看似自降身份,惟身價不降,一天的入賬或許頂得上一年的薪水。記者了解到,該專家早已退休,如此走穴似乎也并不違背“不收藏、不鑒定”的行規。

事實上,涉及24億元金縷玉衣的史樹青、楊伯達兩位老先生,在為“金縷玉衣”掌眼時,也都是退休的身份,惟其行狀尤其出格,才成其為丑聞。不止一位與楊伯達先生有過交往的文博系統內人士向記者贊揚過楊伯達的學識及其好脾氣,也有資深藏家說:“現在整個大環境下,人都難免隨波逐流。或許,就因為他學識高所以人家才非要請教他,也因為他脾氣好,所以不能拒絕從親友學生處輾轉傳來的邀約吧。”

文物專家,因其一技之長,懷璧其罪,或許反而受鑒定之苦,這在已故的史樹青身上也是同理。《東方早報·藝術評論》記者曾從另一位上海老藏家處聽說其拜訪史樹青的故事,該藏家指著與他的合影對《藝術評論》記者說:“趁史樹青到上海來的時候,我請他看過東西,他也給我開了一份鑒定證書。史老先生人很好,但是他夫人愛錢。據說如果去北京找他看東西,要先通過他夫人,交了錢才能進去,而且,每天一旦收滿10萬元,就拒不接待了。”

一位上海博物館退休玉器研究專家則向《藝術評論》嘆出了類似的苦經:“我平時都很少給人看東西,因為上博的管理一直比較嚴格,‘不收藏、不鑒定’的道理每個人都記得清清楚楚。但是人情債來了,想推也推不了,經常就有親戚受托來說給其單位同事看點兒東西的情況,實在推托不了,就只好去看了。不過,我是不收錢的,所以看到什么問題就直接說,頂多礙于對方的面子,把話說得稍微委婉一點兒。”

“我覺得幫朋友看看東西,這個不算違規。收錢看東西或者收錢開鑒定證書,那才算是商業行為。”一位從事藝術品收藏咨詢業的人士對《藝術評論》說,“這方面,可以參考臺北故宮博物院,他們就明文禁止館內人員給人做鑒定,管理很嚴格,處罰也很嚴厲。其實上海博物館做得也不錯,基本上沒看到上海博物館的人在市場上做。而北京故宮博物院的某幾位專家的鑒定證書則隨處可見,甚至有人在網上說‘基本等同于贗品證書’。”當然,文物鑒定,見仁見智,網友或抱一兩則孤例而故作驚人之語,然而,從中也確實能看到某些文物專家周旋應酬鑒定之忙。