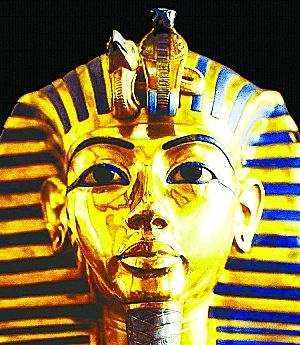

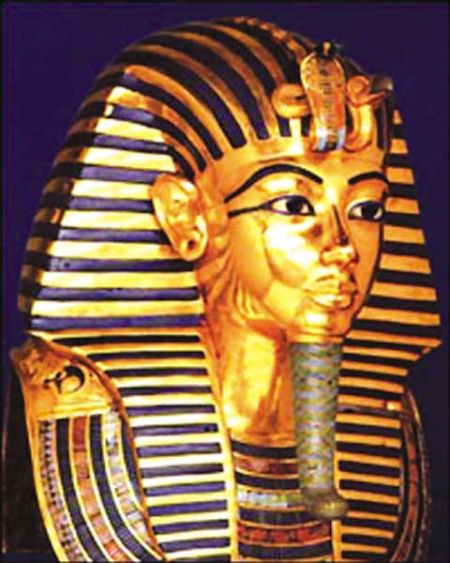

埃及法老圖坦卡蒙的黃金面具

美元曾經叫做美金,當時可以直接兌換黃金

12月4日,2012黃金市場投資策略報告會在廣東舉行。報告顯示:今年黃金價格走勢延續增長態勢,黃金現貨價格在本年度上漲28.68%。會議就10年黃金牛市在明年是否會繼續延續?金融危機過后黃金投資又有多少空間等問題進行了熱議。

這是一種令人迷惑的現象:從實用的角度來看,黃金對于人類文明的影響可能是微不足道的,遠遠比不上銅、鐵、鋁等常見金屬。然而自古以來,黃金就吸引了人們的狂熱追逐,并由此引發了無數的爭斗、殺戮、戰爭、掠奪。從這個角度說,黃金對人類文明的影響又極其深遠……

公元前5世紀,古希臘抒情詩人品達說:“黃金是宙斯之子,蛀蟲與鐵銹都無法侵蝕之,但人的靈魂卻被這至高無上的財富所侵蝕。”

公元19世紀,英國藝術評論家羅斯金發出這樣的質問:“是人類掌控了黃金,還是黃金掌控了人類的靈魂?”

人類認識最早的金屬

黃金的元素符號Au來自拉丁文Aurum一詞,原意為“光輝燦爛的黎明”。埃及人把黃金作為太陽神的象征,在古埃及文中它的含意是“可以觸摸的太陽”;在古羅馬,黃金是黎明女神的名字。

黃金是人類認識最早的金屬。人類發現并利用黃金的歷史,要比我們所熟悉的銅、鐵、鋁等眾多常見金屬早幾千年,可以推溯到距今一萬年以前。這是由于黃金的特殊物理性質所決定的黃金在自然界可以以單質形態存在,而其他金屬往往以化合物的形態存在。

早在人們把黃金當作貨幣使用之前,由于它的耐久性、密度以及金光閃閃的特點,很自然地成為財富的象征。黃金有著很高的延展性,一盎司的黃金可以打制成80公里長的金絲或10平方米面積的薄金片。跟地球上任何其他的元素不同,古往今來已經挖出來的金子,現在仍然保存完好。

黃金的密度也相當高。如果要把目前所有存世的黃金裝入一個空間,只要一艘大型油輪就可以搞定,它們的總重量大約為12.5萬多噸,價值為一兆美元左右。

帝王們的黃金崇拜

埃及圖坦卡蒙墓純金面具

黃金的色彩是在自然界中很罕見的顏色,光輝奪目,色澤艷麗。很少有自然物體能夠擁有這樣華麗燦爛的顏色。很多民族都將其神化,象征著神明。

古埃及人對于黃金的崇拜是其中最有代表性的,這源于他們對于太陽神的膜拜。他們不僅把黃金比作地上太陽,更將它們制作成各種首飾、護身符、器皿等,認為它可以保護生命、延續生命。

圖坦卡蒙在古埃及歷史上并不是個著名的君王,然而當1922年,他的墓室被打開的那個瞬間,所有人都被驚呆了:眼前的一切只能用金碧輝煌來形容大量黃金裝飾的頭飾、胸飾、權杖、塑像,讓人眼花繚亂。一位開羅考古學家曾說:“圖坦卡蒙法老的黃金面具、黃金棺材、黃金寶座這三件珍貴文物,無論拿其中哪一件,都能勝過世界上任何一家博物館中最值得夸耀的文物。”

古埃及的歷代法老都為自己打造了一把黃金寶座,其中最著名、最珍貴的莫過于圖坦卡蒙的純金寶座。整把椅子的造型全部由動物圖案組成,四條椅腿是獅子的腿,扶手是展翅戴皇冠的靈蛇護佑,扶手前各有一個金制獅子頭,浮雕畫則表現了主人圖坦卡蒙及其愛妻的家居生活情景。

貪婪殖民者的黃金夢

風行一時的《馬可·波羅游記》把東方各國夸張地描繪成黃金遍地、珠寶成山的人間樂園,這就激發了西歐商人到東方尋求黃金的強烈愿望。所以恩格斯說:“黃金一詞是驅使西班牙人橫渡大西洋到美洲去的咒語;黃金是白人剛踏上一個新發現的海岸時所要的第一件東西。”

西方殖民者在新大陸掠奪黃金的惡行數不勝數。常常被人提到的一個事例是這樣的:

1532年年底,西班牙殖民者皮薩羅率隊占領了印加北部重鎮卡薩馬爾卡,派使節要求與印加皇帝阿達瓦爾帕會晤。年僅二十多歲、高傲的“太陽神之子”阿達瓦爾帕坐著金轎子,帶著隨從來到卡薩馬爾卡,在拒絕了皮薩羅要求他們皈依基督教的無禮要求后,卻遭到西班牙伏兵的突然襲擊。阿達瓦爾帕不幸被捕,被迫交納巨額贖金用金子填滿長7米、寬5米、高3米的房間,還要用銀子填滿囚室旁的兩個小屋。

為了營救自己的國王,印加人日以繼夜地從四面八方將黃金送往卡薩馬爾卡。然而,在得到了他們想要的東西之后,西班牙人卻在廣場上搭起絞架,劊子手給阿達瓦爾帕蒙上使人毛骨悚然的面具套上絞索,而西班牙人則在一旁念念有詞地祈禱上帝拯救他的靈魂……

“淘金熱”中的人性丑陋

三藩市為何叫舊金山 答對了他就是美國淘金潮的中心

1839年,一個名叫約翰·薩特的德裔瑞士人經由夏威夷來到加利福尼亞。薩特說服加利福尼亞總督,把美洲河和薩克拉門托河交匯地帶200平方公里的肥沃土地出讓給他。

一天,薩特雇傭的木匠詹姆斯·馬歇爾無意中在美洲河中發現了一塊金黃明亮的東西,而且注意到這種東西遍布河床。馬歇爾把這塊東西帶給他的老板薩特,兩人反復研究后確定它是金子,并訂下協議嚴守這個秘密。

然而很快,“美洲河附近發現金子”這個消息還是被電臺公布于世。幾天以后,數以萬計的淘金者就像是鋪天蓋地的蝗蟲蜂擁而至。在薩特眼里,那些淘金者簡直就是一幫土匪強盜。他們拿著長刀和左輪手槍霸占了自己的地盤,幾乎一夜之間,薩特就傾家蕩產了。

約翰·薩特向州法院提出了自己的訴訟請求,要求淘金者從他的土地上搬走。經過漫長的訴訟后,1855年3月15日,州法院最后裁定薩特勝訴。但薩特萬萬沒有想到,法律上的勝訴帶給他的是更大的災難。數以萬計的淘金者們縱火燒毀了州法院大廈,并劫掠了薩特全家,薩特的三個兒子全部被害……

1880年7月17日,衣衫襤褸、神志不清的薩特因心臟驟停,猝死在國會大廈的臺階上,他的衣袋里還揣著那份讓他死不瞑目的申訴書。

中國人歷史上不“拜金”

相對于其他民族,中國人對黃金的態度從來沒有上升到“崇拜”這個字眼上。在歷史記載中,甚至都找不到一場以爭奪或搶占黃金為目的的戰爭。

我國對黃金的大規模使用和開采也比較滯后,無論是司母戊大方鼎還是秦俑墓中的戰車、兵器等金屬文物都是由黃銅鑄造而成,古人對金錢的稱呼語中最多的也是“銀子”或“銅板”,黃金并沒有在我國的鑄造史上占據主導地位。直到1840年后的晚清,在歷次喪權辱國的條約中還總是用白銀而不是黃金來衡量戰敗賠償款。

中國的土地上并不缺少金礦,但地理上與其他文明的相對隔絕,使中國對黃金的種種信息缺乏了解。這種相對隔絕,一方面使中國能在面臨較少外來威脅的情況下發展自己的文明,另一方面卻使中國難以了解其他文明的先進成果并對自身進行革新,可以說,這既是幸運又是不幸。

還有一個有趣的現象是,考古發現和歷史文獻都證明,中國漢代以前的商品流通中并不缺乏黃金,漢代以前的墓葬中有大量的黃金飾物,而當時的皇帝對有功大臣、戰將也動輒賞賜幾百斤的黃金。但在漢代以后,中國的黃金總量突然就減少了。

何以如此,直到今天還是一個謎!