王仲元大師所做《翡翠三秋瓶》

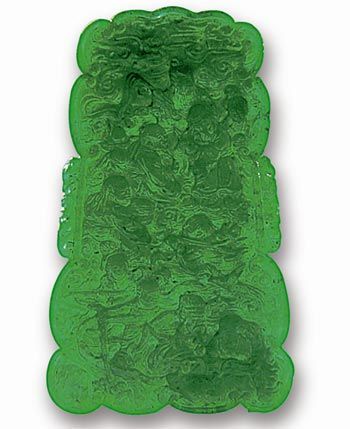

王樹森先生所做《群仙祝壽佩》

高祥大師所做《秋聲佳色》

翡翠興盛于清代,翡翠玉雕大師幾乎都集中在北京,解放后這些大師都集中于北京玉器廠,那時(shí)的北京玉器廠人才濟(jì)濟(jì),也培養(yǎng)出了一批人才。

潘秉衡是著名翡翠玉雕大師,他1926年當(dāng)學(xué)徒,師傅是當(dāng)時(shí)非常有名的吳夢麟。1934年他的作品獲得日本名古屋博覽會(huì)金獎(jiǎng)。他的絕活是壓金銀絲鑲寶石,他的作品有器物、佛像、人物。

王樹森,出身于玉雕世家,二十多歲就成為玉器行中的制作高手。上世紀(jì)80年代北京玉器廠設(shè)計(jì)加工四大國寶,王樹森任研究創(chuàng)作小組組長。在行內(nèi)最廣泛流傳的故事是王先生做了一對翡翠別子(也就是玉佩),80年代以當(dāng)時(shí)的天價(jià)賣給了香港的知名收藏家。據(jù)說這塊料顏色為非常濃的艷綠,行家叫“高綠”,種份也非常好,美中不足時(shí)料上有很多黑點(diǎn),很難加工成高檔首飾。王先生潛心琢磨,一點(diǎn)點(diǎn)將黑點(diǎn)挖去,再施以精工巧技,使原料的優(yōu)點(diǎn)充分表現(xiàn),制成了完美的翡翠藝術(shù)珍品。這對別子據(jù)傳當(dāng)時(shí)賣了180萬元。

圖中的《群仙祝壽佩》,也是王先生的代表作。這件佩長7.5厘米,寬4厘米,厚1厘米,古琴造型,形制完美。玉佩由兩幅開光圖景組成,有意思的是前后兩個(gè)畫面內(nèi)容銜接,就像一幅展開的立軸畫卷。題材是王母娘娘壽宴,群仙朝賀的場面。在火柴盒大小的方寸之間,王先生一共雕了19個(gè)人物,具有不同的造型、體態(tài)、甚至不同的表情。這件翠佩如果以今天的市場衡量,應(yīng)在兩千萬元以上。

王仲元也是玉雕世家出身,拜玉雕名家李漢臣為師,擅用俏色,以玉雕花卉聞名。圖中的《三秋瓶》創(chuàng)作于上世紀(jì)50年代,原料的種份一般,顏色并不多,僅有三團(tuán)綠色,如果做首飾的話價(jià)格不高。大師以卓絕的工藝采用透雕、鏤空雕、俏色手法,將幾點(diǎn)顏色表現(xiàn)得非常突出,在瓶身上以最大的一團(tuán)綠色雕兩個(gè)黃瓜,黃瓜身上的細(xì)刺清晰可辨,更絕的是黃瓜頂上的一朵黃花,真是頂花帶刺,青翠欲滴。在瓶蓋上以一團(tuán)綠色雕一只大蟈蟈、幾顆扁豆,蟈蟈腿和頭上的長須又細(xì)又長,能在硬度相當(dāng)高的翡翠上雕的活靈活現(xiàn),實(shí)在是相當(dāng)不易,稍有不慎就會(huì)將整件作品的完美破壞。

高祥是四大國寶之一《群芳攬勝》的主設(shè)計(jì)師。2002年我和鳳凰衛(wèi)視的《翡翠物語》攝制組采訪高師傅時(shí),他已八十多歲,身體還很健康。高師傅人非常好,不厭其煩地給我們講述了北京玉器行業(yè)從解放前到現(xiàn)在的變遷。

高師傅說他小時(shí)候剛進(jìn)這一行時(shí)非常苦,那時(shí)在一家七八個(gè)人的小作坊,除了干活還要做飯、擦燈罩,擦不好就要挨打。有一句話叫“大徒弟念佛(什么也不用干),二徒弟做活,三徒弟做飯”。拜師后要學(xué)四五年,最長的要七年,畢了業(yè)才給開工資。

那時(shí)的加工工具叫“磴”,磴分為“水磴”“干磴”兩種,水磴的槽較深,可以抹沙子;干磴用來拋光,深得一種用來拋大活,淺的用來拋小活。磴的中間是一個(gè)橫梁,梁上打一個(gè)眼,與砣子相接,腳下是用腳蹬的兩塊竹板,雙腳踏動(dòng)竹板帶動(dòng)砣子,一手拿活,一手搭沙子,沙子裝在小紙袋里,用水和濕后使用。手常年接觸泥沙常常容易爛手,胳膊肘上則磨得都是繭子。坐在磴上不敢坐得很踏實(shí),稍一晃就不穩(wěn),容易把活做壞。那時(shí)的加工工具都是自己做,需要做什么工藝就要設(shè)計(jì)相應(yīng)的工具,可算得上半個(gè)鉗工。拋光上亮用葫蘆,將葫蘆去掉硬皮用里邊拋,把黃漿抹在葫蘆上,用腳蹬磴,使葫蘆轉(zhuǎn)起來,到摩擦發(fā)熱了才能拋光。小塊料的切割用磴,大塊料則用絲子鋸,把木板彎成弓子,上邊拴上鐵絲,兩個(gè)人拉鋸,一個(gè)人往料上抹沙子、加水。

那時(shí)的加工作坊集中在哈德門(今北京崇文門)、前門一帶,比較有名的“寶真齋”“藝真容”,從一百多人的大作坊到幾個(gè)人的小作坊一共有兩百來家。作坊很少自己買料,多給人加工,也有給銀行做的。買料的主要是開買賣的,買賣做大了,就買了發(fā)給作坊做。所有做玉的供的祖師爺都是丘處機(jī),所以如果有老道去要飯,去了準(zhǔn)給。那時(shí)候由于工具的局限,除故宮所藏的之外,工好的很少。

最讓高師傅遺憾的是與一塊好料失之交臂。那是上世紀(jì)70年代,高師傅代表廠里去緬甸買料,廠里給20萬,要求要買好還要買便宜。當(dāng)時(shí)有一塊料是藕粉底兒,整塊料都是桃紅色,上面還有點(diǎn)點(diǎn)綠色,顏色非常漂亮,沒有一點(diǎn)兒毛病。但賣家要價(jià)較高,不符合廠里買便宜的要求,結(jié)果未能成交,被介紹人香港中藝買了去。“如果是現(xiàn)在,應(yīng)該是無價(jià)之寶。”從高師傅深深的遺憾中,我感到了他對翡翠的摯愛,可能這就是他能把翠做的出神入化的原因吧。