看著機艙外早春的茫茫云海,在碧藍天空的映襯下顯得那般溫柔浪漫。此次飛去美國,是因為受邀出席巨星云集的金球獎after party,此刻我激動的心早已飛到千里之外的洛杉磯,盼望著那個美妙的盛會。作為一個從中國走出而立足世界的珠寶設計師,我所付出的努力很幸運地都被大家看得到,而我也更想向所有熱愛珠寶的人們,分享我對于珠寶的認知和許多不為人知的珠寶背后的故事。

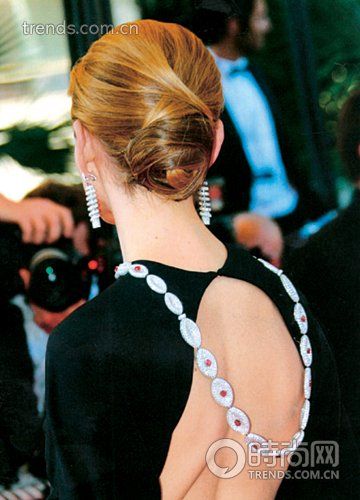

Grisogono 珠寶2007

原始社會里,族人用各式貝殼,甚至動物的牙齒來裝飾自己,同時也用來區分他們在族里的不同地位;古羅馬時期,由于珍珠的稀少,老百姓被禁止佩戴珍珠,珍珠只為王室所獨有;清代帝王對翡翠的癡迷竟然也在西方掀起了“東方翡翠熱”,一時成為西方達官貴人社名媛競相搶購的收藏品。然而,珠寶又何止只定義為價值連城的稀有之物,傳遞內心深處的愛慕之心和背后非同尋常的故事,才真正賦予了珠寶生命。

每當我們面對愛情時,常規的邏輯定律總是不知去向,愛情成為了我們生命的血液,珠寶從古至今都傳誦著愛情的宣言,而表達愛意,并不是只有用那些昂貴的材質才是唯一選擇。比如古時候,情侶們就把心愛人的頭發珍藏起來稱為‘青絲’,以表思念之情。第二次世界大戰結束之后,由于貴重金屬的奇缺,K金、鉑金首飾顯得更加珍貴,同時在設計上又受后現代主義的影響,德國的巴爾豪斯把后現代藝術風格帶到了珠寶歷史上的新的舞臺。玻璃、 塑料、銅、鋁 、不銹鋼等各種材質都紛紛成為歐洲珠寶設計師們的新寵。

20 世紀 的珠寶開始改變了以往傳統的、非個性化的設計,運用不同的材料,連寶石鑲嵌手法都無時無刻地變化著去影響和滿足消費者的需要。當然Modern Jewelry也從此成為展示個性魅力的新媒體。

星形胸針by Ernest Blyth 1963

一切從60年代開始

當英國的De Beers 在1961年開始了第一次國際首飾設計大賽,目的是為了繼續促進和提高大家對Modern Jewelry的認識:對新材料,新設計的大膽嘗試,對美的定義的創新,結合了從未見過的雕塑藝術、時尚、個性藝術、想象藝術,同時展示美麗!

60年代期間波羅可藝術風格在首飾領域的翻新,體現在大膽夸張的設計造型,生動豐富的金屬表面處理;傳統加工工藝的提高,如鑄臘技術等,為戲劇化的設計和制作提供了更大的空間;一反傳統對寶石的要求,各色的半寶石,特別是那些形體特殊未經切割打磨的材料成為個性抒發的最佳創作源泉。London、New York、Stockholm 和Tokyo這些新的藝術中心給Modern Jewellery提供了豐富的營養。