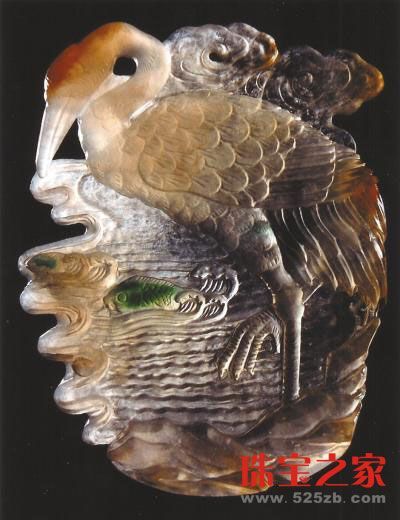

閑逸(翡翠)

現如今玉文化的發展如何?李博生對現在盛行的“寶玉石”的提法有不同意見,他認為,“中西自古皆有石文化,之后分化為兩支:西方發展為寶石文化,東方發展為玉石文化。”中國玉文化很早便接納了寶石文化,然而現狀卻讓李博生深感憂慮:“歐泊稱為蛋白石,紫牙烏稱為石榴石,碧璽稱為電氣石……后者都是來自西方基于地質學的術語,長此以往,很容易丟失中國本土的玉文化。現在許多人鐘情于鉆石而不敢買玉。這反映出當代玉文化發展中的不正常現象:西方的寶石文化主宰了市場。”

許多人將玉文化看作是一種民俗文化、民間文化,李博生認為這是一種認識誤區。“玉文化源遠流長,高潔尚雅,文脈正宗。古時用玉有三個方面:帝王用玉以示天意,君子佩玉以示德行,庶人帶玉以賦風雅。玉文化與儒家文化緊密相連,互為推進,構成了蔚為大觀的社會文化,其內涵豐富,絕無邪惡,只是南宋玉雕世俗化、商品化之后,才變得五味雜陳。”

玉雕行業近些年取得蓬勃發展,李博生卻認為:“這只是玉雕行業表面的繁榮。可以說現在是有玉雕卻沒有玉文化,好的東西沒人認,粗制濫造、仿冒重復的玉雕工藝品卻滿街都是。玉雕行業的從業者多達幾十萬,玉雕藝術家卻屈指可數。作為一項以珍貴有限的原料制作的工藝,不能以數量計而應該以質量計。”因此,對于玉雕工藝的繼承,李博生心懷憂思:“新一代能夠踏踏實實坐下來學習玉雕工藝的不多,綜合素質也亟待提高。”

好玉的標準是什么?李博生說:“不干,不澀,不裂,細膩無賊亮之光,瑩而無暇者,美玉也。”此外,他認為:“玉料并無古今之說,玉雕的斷代只是其琢磨問世時間,玉雕之高下不在于時代早晚。‘認料不認工藝’是玉器鑒藏常見的一個誤區。”

“應從心里愛玉,而不是愛這塊石頭。”對于玉器收藏者,李博生建言:“要做到心無雜念,心境平和,而不是四處搜羅繼而寄望于馬上轉手大獲其利。”

傳統玉文化離這個時代似乎越來越遠。講起古代以玉會友,李博生神往不已:“古人講‘比玉’,見面后取出身上的玉佩,談談材料的潤美、工藝的超凡、圖紋造型的寓意,比的是玉石背后的志趣與精神。浮躁、拜金的社會狀況缺少什么?玉文化就是其中重要的一個方面。”

李博生努力在繼承與創新中尋找著平衡點,為傳統玉文化“活在當下”做著不懈的努力。他期待玉文化能從孩童階段便深入國人心中,更期待玉文化能夠獨立為一門嚴肅的學科,在教育、研究等各方面擁有自己的位置,并作為非物質文化遺產,保持一種清晰可尋的族譜式的脈絡研究和記錄,以期全面地培養玉雕事業的傳承者,而不是簡單地歸在自然科學體系內,輕視其內在的人文科學內涵。

從“石之美”、“神物”到玉之“德”,融山川之精、匯人文之美的玉通達天地,融匯古今。珍貴有限的玉石理應得到恰當合理的應用,博大精深的玉文化更當源頭活水長流,畢竟,作為中國傳統文化的重要基石,玉文化才是玉雕工藝和玉雕行業發展的內在動力。