10月3日,長長的迎親隊伍在街頭行進,成為一道引人注目的風景。 當日,北京一對新人舉辦“中西合璧”式婚禮,新郎頭頂狀元帽,身穿大紅袍,用豪車和八抬大轎迎娶新娘,營造熱鬧、喜慶的氣氛。新華社發(鄭永 攝)

逐漸走高的婚禮消費因此勾勒出某種奇特面貌:一方面其沉重代價締造了被媒體廣泛描述的第四次“單身潮”,另一方面卻又因為奢華婚禮具有典型的儀式癥候,成為年輕人得到傳統觀念與當下習俗雙重認可的重要標簽,仍令人趨之若鶩。

年輕人互相攀比、彼此夸富是最容易找到的奢華婚禮背后的心理線索。云南大學社會學專家馬居里認為,當下年輕人很容易被時尚所左右,因為他們自身就生存在各種時尚潮流之中,既是時尚的消費者,更是時尚的制造者。“你很難要求今天的年輕人跳脫出來,完全不搭理當下的新婚時尚。如果你身邊的同學、朋友都把婚禮搞得轟轟烈烈,你的‘獨善其身’、‘另辟蹊徑’就會顯得怪異,也不太符合人們的從眾心態。”

5月2日,福州一對喜愛越野的新人行進在由10多輛越野車組成的迎親路上。 當日,福州許多新人選擇在假日舉辦婚禮,一些別具一格的個性婚禮不僅顯現出年輕人的個性追求,同時也吸引了不少市民的眼球。 新華社記者姜克紅攝

另一種典型心理則是婚禮大約是人生中“僅此一次”的心態使然。前文提到的馬先生認為,結婚肯定會考慮妻子的因素,“別的人風風光光把老婆娶進門,你一輩子就這一次,能讓自己的老婆跟著自己吃虧受累?”但更重要的是妻子們怎么想。準備結婚的張琦告訴記者,作為女人,誰都希望嫁得越風光越好,讓婚禮為自己爛漫的公主王子式的童年夢想“圓夢”。“似乎早就有一種心理定勢,老公肯為自己拼命花錢才是深愛自己的表現,否則就覺得有缺憾。女人誰不愛這點虛榮?”如果能得到雙方父母、尤其男方家長的經濟支持,則無論多大代價都變得名正言順了。

隱匿在中國當下奢華婚姻背后的不僅僅是年輕人的問題,更是中國古老傳統影響,祖輩、父輩的心態問題。相關部門調查顯示,中國當代青年有80%以上的人需要父母不同程度的財力支持。“結婚錢父母出”仍然是時下很多新婚夫婦應對巨額婚慶開支的首選。其中父母支持程度為20%-60%的達到47.47%,還有14%新婚消費的80%-100%就由父母“埋單”。馬居里進而分析,中國古代歷來有新婚燕爾、大擺筵席的傳統,在新中國成立之后,受經濟條件、政治影響的幾代人已經很難享受“大操大辦”的現實快感,于是將這部分夢想向當下移植,希望以子女的奢華大婚滿足自己的未能滿足的愿望與虛榮;另一方面,當下的婚禮已成為兩個家庭維系社會關系網絡的重要橋段、一個具有身份象征意味的特殊“現場”,豈能敷衍潦草?

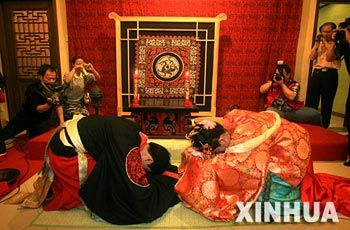

2007年5月3日,新郎新娘行夫妻對拜禮。當日,一場別開生面的“漢服婚禮”在北京一家酒店舉行。新郎和新娘身穿漢服,完成了“照轎”、“撒谷豆”、“傳席”、“合酒”、“結發”等傳統結婚禮儀。 新華社發

“當所有的焦慮和期待都集中到‘一生一次’這一真實的焦點,奢華也就順理成章了。”馬居里說。