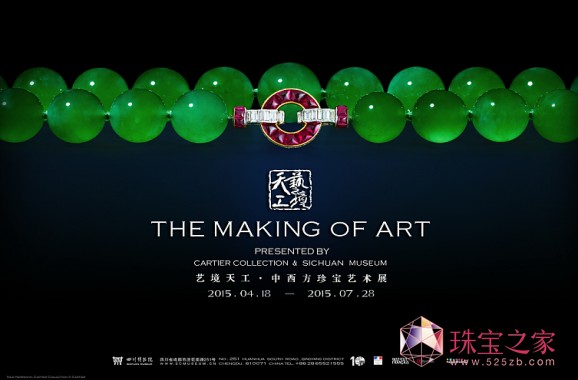

2015年4月18日至7月28日,“藝境天工——中西方珍寶藝術展”將于成都四川博物院展出。本次展覽精選了來自卡地亞典藏的眾多稀世珍寶,與四川博物院提供的眾多玉器、漆器和蜀錦等珍貴文物共聚一堂,中西方珍寶藝術同臺亮相,構筑了一場東西文化的生動對話。這一高規格的珍寶藝術展將揭開西南地區2015年第十屆“中法文化之春”藝術節的序幕。

藝境天工——中西方珍寶藝術展

作為西方珠寶藝術的代表,卡地亞典藏珍品展現了品牌百年風格演進的傳奇歷程。這段流光溢彩之旅以1850年代一組珍貴的黃金紫水晶首飾開啟,并以1980年代一條風格雋永的老虎項鏈終結,完整呈現了卡地亞從突破創新的花環風格、先鋒大膽的裝飾藝術風格、純真浪漫的自然主義風格、到如今百花齊放、融匯五洲的藝術風格的演變歷程。

比利時王后的花環風格冠冕(1910年)

格洛麗婭-斯旺森裝飾藝術風格的無色水晶手鐲(1930年)

自然主義風格的“棕櫚樹”胸針(1957年)

印度風格的水果錦囊項鏈(1936年),卡地亞巴黎特別訂制

本次展覽更有13件典藏作品系首次面對公眾展示,其中包括曾屬于美國傳奇名媛芭芭拉•赫頓的稀世翡翠項鏈。這件作品由27顆圓潤晶瑩的翡翠珠組成,極有可能來自清代宮廷,1934年,卡地亞為翡翠珠鏈精心制作了紅寶石搭扣。項鏈與搭扣采用了中國文化中常見的紅綠撞色,而這種色彩搭配也正是卡地亞經典風格的完美體現。

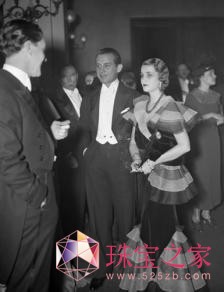

芭芭拉-赫頓佩戴卡地亞為其特別定制的翡翠項鏈,1933年

芭芭拉-赫頓的翡翠項鏈

卡地亞的風格演進歷程同時也是一幅匯聚了豐沛靈感的創作地圖,記錄了卡地亞對于大千世界、五洲文明的濃厚興趣。中國作為歷史悠久、文化底蘊深厚的泱泱大國,早已成為卡地亞源源不斷的靈感源泉。卡地亞深諳開放心態與兼收并蓄的重要性和創造潛力,很早便將中國元素運用于設計語匯中,更將其與精湛的手工藝融為一體,誕生于1877年的“中國風銀質香煙盒”即是一例證明。尤為值得一提的是,四川博物院的專家團隊與策展人、著名玉石專家宋海洋先生在展覽中特別提煉出自然主義動植物主題,并遴選了四川博物院87件館藏珍貴文物與卡地亞典藏作品同臺展示,極富張力地詮釋出卡地亞與偉大的中華文化之間千絲萬縷的聯系和潛移默化的影響。

插屏式座鐘(1926年)

吊墜(1924年)

喀邁拉手鐲(1928年)

神獸墨水瓶(1928年)

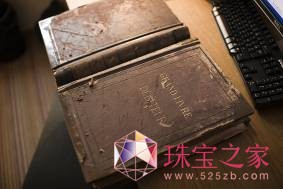

“風格”與“工藝”是貫穿整個展覽的主線,并透過豐富多樣的文物、歷史檔案、制作工具和多媒體影像來表現。本次展覽還將展出來自卡地亞檔案館的37份歷史文獻和早期的彩色照片底片,均為卡地亞逾一個世紀以來積累的珍貴文獻資料。

卡地亞巴黎檔案館,位于巴黎和平街13號

卡地亞倫敦檔案館,位于倫敦新邦德街

卡地亞紐約檔案館,位于紐約第五大道

卡地亞記載著重要客人作品的“大客戶檔案”(Grand Livre)

“藝境天工” 展不僅講述了珍寶背后的動人故事——五洲文化碰撞與靈感啟迪,更娓娓道來多位歷史傳奇人物的不凡人生,從溫莎公爵夫人到美國傳奇女富豪芭芭拉•赫頓,從卡地亞高級珠寶總監貞•杜桑到好萊塢巨星伊麗莎白•泰勒,卡地亞與他們惺惺相惜,并通過變幻萬千的靈感創意演繹出彼此對極致之美的不懈追求。

在費拉角圣讓,伊麗莎白•泰勒的丈夫——導演邁克•托德送給自己一套卡地亞的紅寶石鑲鉆珠寶(1957年)

項鏈,1951年,卡地亞巴黎,售予伊麗莎白•泰勒

溫莎公爵夫婦,1940年

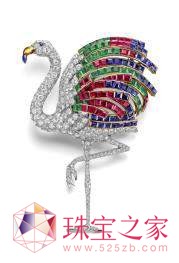

火烈鳥胸針(1940年)

由于敏銳地認識到傳承的重要性,卡地亞于1983年創立了“卡地亞典藏”。 每件典藏作品都由卡地亞通過私人藏家或拍賣會等渠道回購,并依據風格、靈感、材質及工藝等標準精心挑選。卡地亞典藏涵蓋珠寶、鐘表與器物三大門類,時間跨度自1850年代至上世紀晚期,迄今已收入了1500余件卡地亞歷史上極為重要的作品,并且仍在不斷擴大。芭芭拉•赫頓的翡翠項鏈便是卡地亞典藏近期最重要的斬獲。

卡地亞典藏環球之旅始自1989年巴黎小皇宮博物館,本次成都“藝境天工”展是這一世界巡展的第30站。繼上海博物館(2004年)、北京故宮博物院(2009年)、遼寧省博物館(2013年)和上海當代藝術博物館(2014年)之后,四川博物院成為卡地亞典藏在中國大陸到訪的第五站。

成都四川博物院

“藝境天工——中西方珍寶藝術展” 展覽周期:2015年4月18日至7月28日 展覽時間:上午9:00—下午17:00(16:30停止入場) 展覽地點:成都四川博物院(成都市青羊區浣花南路251號)

本次展覽之最 中國歷次展覽中卡地亞展品時間跨度最長的一次,集合了卡地亞自19世紀50年代到上世紀晚期140年來的杰作 卡地亞典藏珍品芭芭拉•赫頓翡翠項鏈首次對公眾展出 卡地亞首次以自然主義為主題,并采用東西對話的思路進行策展