第一珠寶精品導購互動平臺 投稿

身成彩蝶雙雙舞,地久天長共度。天也助,懷此事、真情世世人皆賦。千秋永鑄。自古有癡情,不關風月,是愛字無數。—— 摘于詩集《逝水浮萍》

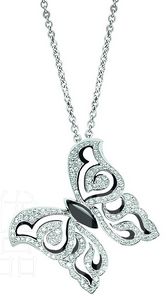

蝴蝶吊墜 VAN DER BAUWEDE(from 歐致寶)

Butterfly白金戒指 DE BEERS

2013 Blue Book蝴蝶胸針 TIFFANY & CO.

Les Danses Fantasques系列Luda耳墜 FABERGé

舞蝶系列海水藍寶鉆戒 HARRY WINSTON

千年“蝴蝶效應”

“心有靈犀一點通”的梁山伯與祝英臺,終從封建織造的繭中展翅而出,化作一對彩蝶,永遠紛飛在中國人的記憶中。

這種不滅的重生之美也許是東方的文化韻味使然,也許是佛家輪回思想的體現。從漢代出土的白玉雕蝴蝶玉佩、銀質蝴蝶釵等首飾可見,中國人自古就對蝴蝶頗有好感。因“蝴”與“福”諧音,人們甚至在煙袋上掛上“蝴蝶結”,寓福運迭至。

相較之下,到了17世紀,蝴蝶元素才在西方飾品中開始流行。隨著英國伊麗莎白女王時代僵硬的亞麻輪狀皺領被柔軟的蕾絲衣領取代,16世紀厚厚的天鵝絨被輕薄的衣料取代,由蝴蝶衍生的蝴蝶結成了這個時期最潮的元素,女王曾經在其標志性的硬領奢華長禮服上綴滿了金銀兩色,鑲嵌名貴寶石的蝴蝶結。

然而,小小的蝴蝶結看盡了朝代的更迭。它走過巴洛克時期,走過洛可可和新古典主義時期,到了20世紀之交的“新藝術運動”(Art Nouveau)時期,珠寶設計師開始從自然界中的昆蟲、動植物的形態中吸取靈感,經適當的簡化處理,重現了蝴蝶的本貌。一戰后,隨著女性出來獨立工作,珠寶設計師也將這種時代現象與蝴蝶聯系起來,暗喻女性化繭為蝶。