戰亂中,“掌匙人”秘密埋藏珍貴文物

由于喀布爾是絲綢之路上的交通樞紐和人類文明早期歷史中的繁華都市,阿富汗喀布爾博物館收藏了一批來自各個文明的珍寶。

然而,先是遭受蘇聯入侵,接著是塔利班實施的“文化清洗”,最后是美國發動的阿富汗戰爭,人們無法指望這些有著五千年歷史的無價之寶還能完好無損。但2004年11月17日,考古學家宣布了一個令人驚喜的消息:戰亂時,博物館的工作人員將這些文物分藏在多家銀行的保險庫和其他安全的地方,現在它們終于重見天日,而且基本上完好無損。

原來,在抵抗蘇聯入侵期間,博物館一些管理人員在20世紀80年代早期把多數貴重文物裝入箱子里,并把它們藏到了阿富汗首都喀布爾周圍的多個地下能抵御炸彈破壞的保險庫中。他們把文物藏好以后就沒有向外界透露過任何消息,嚴格保守著這個秘密,即使在博物館珍品被毀壞和搶劫一空的流言四起時,他們也一直保持著沉默。這些管理員和文物愛好者被稱為“掌匙人”,因為他們無論從實際意義上還是形象地說,都掌握著通向一批無價瑰寶的鑰匙。瑰寶中包括來自約兩千年前的大夏時期的2.2萬個金質構件。

阿富汗戰爭初期,在大夏金器不見后,歷史學家曾擔心它們可能被運到俄羅斯,或者干脆被化成金子。后來,阿富汗政府官員在打開一個金庫的時候偶然發現了大夏金器。塔利班曾經費盡九牛二虎之力想打開這一寶藏,但都無法突破厚重鋼門上的七道鎖。2003年8月,阿富汗政府終于在德國開鎖專家的幫助下打開了這個金庫。

“這是亞洲甚至可能是全世界歷來最重要的一批金質文物,”聯合國教科文組織阿富汗事務專家克里斯蒂安·曼哈特說,“它成功地躲過了如此之多的劫難,真是一個奇跡。”

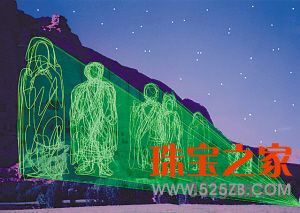

激光重現巴米揚大佛效果圖

激光重現巴米揚大佛

巴米揚大佛(Bamyan)位于阿富汗巴米揚省巴米揚市境內,深藏在興都庫什山里。屹立在巴米揚石窟群中的兩座大佛,一尊鑿于5世紀,高53米,著紅色袈裟,俗稱“西大佛”;一尊鑿于1世紀,高37米,身披藍色袈裟,俗稱“東大佛”。兩尊大佛相距400米,遠遠望去十分醒目。佛像臉部和雙手均涂有金色。兩佛像的兩側均有暗洞,洞高數十米,可拾級而上,直達佛頂,其上平臺處可站立百余人。巴米揚大佛歷盡滄桑,至今已有一千五百多年的歷史。中國古代高僧法顯和玄奘都曾先后在4世紀和7世紀時在巴米揚逗留,他們在各自的著作《佛國記》和《大唐西域記》中對巴米揚作了生動的描述。

巴米揚石窟在建成后的千百年中,飽經戰火的劫難。有記載的大規模破壞,前后有4次。第一次發生在公元8世紀阿拉伯帝國的軍隊征服巴米揚期間;第二次是在13世紀初,成吉思汗蒙古大軍的鐵蹄踏上了這片土地,巴米揚石窟沒能躲過這次戰火的劫難,面目全非;第三次是在19世紀,當帝國主義將戰火燒到阿富汗領土時,占領巴米揚的英軍炮擊了巴米揚石窟的兩尊大佛,從此巴米揚大佛滿目瘡痍,肢體殘斷。人們萬萬沒有想到,在剛剛跨入新千年的第一個春天——公元2001年3月9日,巴米揚兩尊立佛在阿富汗“塔利班”政權的炸藥聲中化為灰燼,巴米揚大佛成了人類永恒的記憶!

大佛被毀之前,石洞中終年居住著世界各地前來朝拜的佛教信徒以及來自中國和印度的僧侶,最多時可達500人。在公元600年至700年期間,常有得道高僧在石洞中講經,信徒則圍聚在佛像前聆聽。原來大佛的鼻孔是天然揚聲器,講經者的聲音可被放大數倍,清晰地傳到聽眾耳中。

掌控阿富汗政局的塔利班政權,下令摧毀阿富汗境內所有雕像,包括伊斯蘭教統治之前的巨型佛雕在內。

在大佛慘遭毀壞后,國際社會一直在設法努力,試圖將被炸成廢墟的巴米揚大佛重新修復起來。2005年媒體報道,2001年前被塔利班政權炸毀的阿富汗巴米揚大佛有望在2007年重新展現在世人面前。一位日裔美國藝術家hiro yamagata目前正計劃用激光束打在大佛的遺址上以恢復其本來面目。

此光電裝置將采用超過250套的激光系統,放置在距離巴米揚山500米、1000米、5000米不等的距離,通過長射程的綠色激光和短射程的彩色激光束相互配合,造成激光束與日落后紫紅色的背景和黑色的山巒輪廓產生強烈的對比。而支持激光束的能量則由風能發電裝置和太陽能電板提供,同時發電裝置還能為巴米揚的人民提供日常所需的電力。

藝術家曾于2003年和2005年兩次訪問巴米揚,并于2005年獲得阿富汗政府的批準,原計劃于2007年6月完成此裝置藝術,但因經費和技術等原因,計劃被推遲。藝術家計劃2006年至2011年,長達5年的時間里在巴米揚試驗激光系統,調試風能發電和太陽能板設備、調試激光系統,建立風能和太陽能系統基地。2012年6月中旬正式展示。屆時,激光柱每次將在日落后照射一小時,連續6天作為一組,每年展示12組。據悉,整個激光重塑大佛工程預計將耗資900萬美元。