剛開始,工廠做出來的鞋子銷路不盡人意,但很快就打開了局面。開始向南美出口,接著又開拓出英國及它當時世界范圍的殖民地市場。它還在許多國家的主要城市建立了分支機構,飛速發展的工廠在全世界取得了最初的成功。各地的客戶對制鞋材料和加工工藝都提出了極高的要求,面對挑戰,“巴利”在產品革新、生產工序、生產能力及部件生產等方面同時得到了發展。一八九二年,新一代繼承人愛德華(Edouard)和阿瑟(Arthur)把“百利”的業務推向了另一高峰。一九零七年。公司改合股公司為C.F.BALLY股份公司,并延用至今。此時,公司已有員工二千四百人,年生產皮鞋達二百萬雙。從“一戰”到“二戰”,整個世界經濟貿易被接踵而來的原料緊缺、各國保護主義導致的進口關稅保護、經濟衰退以及世界范圍內戰爭所影響,不甚景氣。“百利”皮鞋有百分之六十出口海外,所受打擊當然不小。它因此建立起了自己的化工企業。在巴西收購了一家擁有三千名員工的大型皮鞋廠,生產最好的膠粘劑和高質量皮革,做到自給自足,確保了巴利品牌名譽不倒。“二戰”以后,“百利”業務有了長足進步,成功地穩固了它在世界市場的地位。六十年代中,巴利公司達到了雇用員工一萬六千人,日產皮鞋一萬八千雙的頂點。

卡爾·弗蘭茨浪漫而大膽的夢想給出了累累果實,在全世界范圍內,越來越多的人穿上了他們制作精良的鞋子。

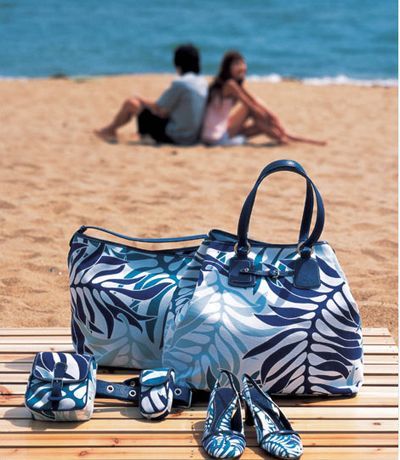

“百利”最初的成功,在于它很快開拓了海外市場,立足于出口,而不只滿足于充當一個地區名牌。自一九二七年起,巴利公司在一些主要城市收買了不少零售店,在擴大零售業務的同時,也具備了原料供應的能力。經過多年的銷售網建設,如今它在全世界已共擁有五百家地理位置一流的自己的商店或者合約專賣店。通過它們,百利品牌給七十多個國家的消費者留下了深刻印象。一九九四年,“百利”在中國也開出了專賣店。除了制鞋藝術與經驗之外,發達的銷售商店,完整的銷售技巧也許稱得上是令“百利”名聲鵲起、享譽世界的另一秘訣,使它能從一個制造商成長為集生產、經營為一身的大集團公司。“百利人”充分意識到了這一點,一九九四年,他們請了一位巴黎著名室內設計師,對現有的五百家商店進行全新的全球統一設計裝修,并將在未來幾年里,投入數億瑞士法郎開創新店。從一九九五年起,設在蘇黎士、米蘭、慕尼黑、倫敦、紐約、新加坡、香港、上海和東京等地的五十多家商店,己根據這一全球零售概念及新店設計,實施了重新裝修。